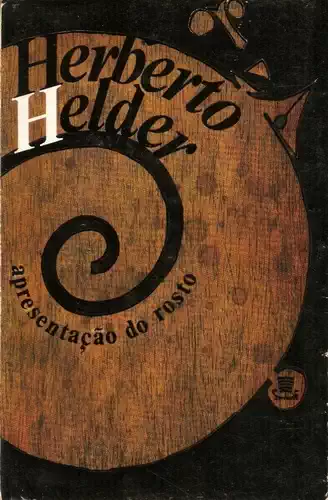

Herberto Helder

Herberto Helder de Oliveira foi um poeta português, considerado por alguns o 'maior poeta português da segunda metade do século XX' e um dos mentores da Poesia Experimental Portuguesa.

1930-11-23 Funchal

2015-03-23 Cascais

717871

16

156

As Imagens

Ele disse que era uma mancha de esperma, esperma ainda vivo.

Esperma?

A mancha azul, ao meio do quadro, no chão, entre aqueles corpos grandes das mulheres.

Que era esperma?

Disse que era esperma ainda vivo.

Disse que ele próprio tinha esperma nas mãos.

Havia esperma por toda a parte.

Terrível.

Sim, terrível.

Um dia agarrou-me na cabeça, passou os dedos pela minha boca e disse: tens esperma na boca.

Já não sabia que fazer, pois encontrava esperma entre as páginas dos livros, nos bolsos, nos cigarros.

Uma vez atirou fora os cigarros e gritou: porque está aqui esperma, nos cigarros?

Nem se pode fumar.

E depois como foi?

Parece que o esperma invadia tudo.

Descobri que ele não imaginava que o esperma era posto aqui e ali pelas pessoas.

O esperma aparecia simplesmente, existia uma força qualquer, uma extraordinária força corruptora, que atingia tudo.

Mas essa ideia não o repugnava e revoltava, unicamente.

Era, para além disso e mais fundo, uma alegria dolorosa, como se o espírito fosse por fim vencido, na sua orgulhosa pureza, pela carne, pelo sangue, pelas fezes, as unhas, os pêlos, o suor, o odor áspero e invencível do corpo, pelo movimento e acção do corpo, pelo esperma, por tudo aquilo que.

Certo angelismo.

Entendes?

Seria isso?

Ele disse-me que estava impotente, mas que eu poderia salvá-lo.

Terrível.

Sim, é claro que era terrível.

Pediu que eu me despisse, para ver o meu corpo que já não via desde a infância, quando tomávamos banho juntos.

Que éramos irmãos, disse eu.

Fui estúpida.

E despiste-te?

Sim, acabei por me despir, mas já era tarde.

Eu estava nua, num canto do quarto, completamente constrangida, sem saber os gestos, se havia de sorrir, dizer qualquer coisa.

Ele olhava-me friamente.

Com uma espécie de frio terror.

E disse-me: tens o corpo todo sujo de esperma.

Ela diz odeio viagens.

Descia-se da camioneta e começava o ritual, as pessoas negras abanando devagar as cabeças e a saberem demais sobre o que ia acontecer.

Eu não.

Ele diz viajava sempre, todos os meses, todas as semanas.

Ao princípio era pelos corredores, durante o dia inteiro.

Eu sabia tudo acerca de corredores.

Então ela diz atravessava um jardim, doce jardim, atravessava uma casa, doce casa, que tinha cortinas no lugar de portas, e via o quintal surpreendido, cheio de flores, florinhas.

Eu entrava em crença, à falta de indícios do mal.

Mais tarde começou o período das escadas diz ele, eu ainda não conhecia as pessoas.

Não tinham cor.

Ensinaram-me aquilo.

Era uma grande paixão, tinha doze andares, e em cima ficava a torre toda envidraçada à volta.

Explicavam-me a cidade.

Eu estava apaixonado.

Diziam vê a cidade, e como as pessoas não tinham cor senão darem-me as escadas e a torre em cima, eu absorvia com a paixão aquela cidade: telhados, parques, caminhos-de-ferro, mar, colinas, e aquilo distante era uma fortaleza com um nome de santo.

De cada vez que eu acreditei diz ela então construí uma cadeira para me sentar, e veio o inesperado movimento bêbedo da mãe e partiu tudo.

Foi assim que construí muitas cadeiras e que perdi a esperança de me sentar.

Depois diz ele.

Depois diz ela vi-me no espelho.

Diz ele depois foi a época dos túneis.

Viajava por um túnel, e numa ponta havia a porta fechada, na outra a poeira quente.

Uma vez gritei.

Sabia o que era — medo, medo.

As pessoas não existiam.

Senti que tinha de procurar, tinha de viajar cada vez mais, e mais depressa.

Não se sabe se uma pessoa desaparecerá depressa do lugar, não se sabe mesmo se o lugar vai desaparecer.

Vi-me diz ela vi-me no espelho, com o meu corpo à superfície — e achava arriscado tê-lo assim.

Falo no imperfeito, porque elas deslizaram já, estas coisas, e o imperfeito é o bom tempo da narração.

Narrava-se.

Anoitecia-se.

Entravam-me pelo quarto.

Era por causa do corpo.

Andava de uma casa para outra, naquela cidade, é o que posso dizer.

À força de conhecer tanta gente, ganhei uma inteligência muito aguda — inteligia as pessoas.

Inteligia que elas nunca estavam lá.

Uma criança não fala sobre o conhecimento, a profundidade.

Ela pensa.

E pensa isto: são inferiores a mim, estas pessoas que estão e que não estão.

É preciso procurar mais.

Esta ideia devorava-me: havia o espaço todo e o tempo todo para percorrer.

Havia um dínamo.

Não julgues que aumento diz ela que aumento as coisas, o espaço que ocupam é mesmo a mais.

Aprendi a desistir de um modo ainda mais sóbrio, isento, que o sóbrio e isento modo masculino de desistir.

Nunca caí em tentação.

Bem, bem, bem.

Diz ele bem.

Depois diz era no que eu caía sempre.

Caía em toda a espécie de tentações, porque eu era um espião.

Estava a espiar os lugares para ver se apareciam as pessoas, espiava as pessoas, alguma coisa poderia passar-me desapercebida.

Estava louco de atenção.

Tinha medo da minha inteligência.

Ela exercia-se apaixonadamente no vácuo.

Dei passeios, fui ver a levada, era uma água completamente branca onde as pessoas iam contrastar.

Gostei.

Também havia o poço dos afogados, mas era escuro, sobrecarregado de historiazinhas de coração.

O jardim estúpido funcionava.

Em casa agitava-se a mãe.

Agitou-se.

Foi um ser com barulho interior.

Mexeu-se demais.

Mexeu demais: nos telefones, nas revistas, na solidão dos outros.

Olha: começaram a dar-me nomes, esperavam coisas de mim, mas eu só pensava nisto: aniquilar-me na impossível decifração do grande espaço desabitado.

Aprendera a viajar tão furiosamente que só podia desejar disse ele desejar morrer.

Sabes como é a morte de uma criança cheia da ira do conhecimento?

Sabes perguntou ele como é o desejo de morte de uma criança que principiou pela ciência dos corredores, e depois caminhou por aí fora, passando pela visão alta de uma cidade, e andando de pessoas para pessoas, a saber cada vez mais, até ao vazio sabes? perguntou.

Tinha também um ferro esquisito para arranjar o cabelo, a mãe.

Punha o ferro na lenha em brasa e ficava a olhar.

Depois cuspia em cima do ferro, e quando já havia sinais de tudo arder ficava extremamente alegre e ia a correr para o espelho enrolar o cabelo sexual.

Decerto, decerto murmurou ele, havia as irmãs.

Eu descobrira essa coisa espantosa da menstruação, via panos sujos de sangue, havia o odor da menstruação, o segredo.

Vi as irmãs nuas.

Como é possível saber tantas coisas?

Mas ninguém estava próximo.

E é assim: saber coisas é ficar só, sobretudo se se não sabe a idade, que é um conhecimento demasiado tardio, e é o que traz a paz.

Apenas a ciência dos cem anos é que tem em si a paz.

Quando se é criança, não se tem cem anos.

Tu existias por longe das pessoas diz ela, mas nunca percebi bem.

Parece que te viram passar no baldio.

Nunca foste para o lado da levada, mas não te pergunto agora porquê.

Eu era uma pessoa negra sim diz ele, mas era outra a treva, e o que eu sabia era outra coisa, e não abanava a cabeça devagar.

Talvez pensasse em ti, pensaria se estivesse mais livre e não houvesse tantas escadas, tantas mudanças de coisa nenhuma para coisa nenhuma.

Fui ao baldio disse ela.

Fui a toda a parte, a ver se havia saída, mas não.

O baldio tinha as amoras silvestres, e havia umas hastes duras que eu enterrava nas amoras, devagar, como se a haste estivesse a fazer amor com as amoras.

Eu tinha a febre de enterrar hastes em amoras e amoras em hastes, e era uma febre quente como não podes supor.

Ele disse só pensava em ir para a cama com as minhas irmãs.

Dia a dia, acrescentava-se a minha ciência.

Examinava a roupa interior delas, as calças, os panos da menstruação.

Punha-me a ouvi-las urinar.

Uma mulher a urinar.

Às vezes as lágrimas desciam-me dos olhos para a boca, e era o gosto exaltante das lágrimas.

Masturbava-me muito depressa, porque era preciso encher o espaço, encontrar alguém, morrer depressa.

Mas nunca te encontrei, a ti.

Daquela terra percebo eu disse ela, tinha um castelo podre, o céu era íngreme, as casas lisas, é tudo muito bonito, tenho o filme disso.

Tu existias no quarto interior, pegado ao meu, mas eu não te via, e a culpa era tua.

À tua volta estavam as coisas, mas não se pode entrar no lugar delas.

E à volta das coisas estavas tu com o teu delírio: nunca chamaste por mim.

Detestava-te.

Sabia porquê.

Sabia que havias de ir para uma cidade distante.

Sabes, olhei tanto tempo para o relógio, que nem sequer estava certo, e pensei: deixo o tempo passar disse ela.

Eu não via nada, nem ouvia, nem falava disse ele, estava ocupado naquela profundidade vazia de saber tantas coisas ao mesmo tempo.

O meu ofício era aquele grande erro que se tinham esquecido de não pôr lá.

Preparava-me ferozmente para a distracção.

Era preciso ser forte disse ele, e isto quer dizer passar depressa.

Eu já nem olhava, pois sabia que não estava ninguém.

Só havia uma coisa: andar, encher o espaço, mexer as mãos e os pés como se isso fosse respiração.

Não havia quartos ao lado.

E ela disse escondi garrafas.

Nunca cortei com elas os pulsos, para espantá-los.

Soube sempre que ninguém era espantável naquela região.

Parece que nas ilhas, por exemplo, já se não passa assim: se acredita no espanto e se pode correr riscos.

Podia dizer-te mais e mais, mas eras capaz de te assustares.

Ele perguntou medo?

Só tenho o meu disse, o meu terror.

Estou sempre ocupado nisso: chegar ao pé de portas, sair de túneis para o meio da poeira, espreitar para os enigmas, andar depressa pelos labirintos, estudar topografias.

Sim tenho disse ele o amor dos mapas.

Parecem reais.

Foi ali fixada qualquer coisa extremamente móvel, fugidia, inexistente: os lugares, e as pessoas nos lugares, mas isso nem nos mapas vem.

Talvez fosse bom parar, mas talvez eu já não saiba.

Não me lembro de ter estado imóvel.

É por causa do medo: é imóvel.

Amo-te disse ela, chamei-te.

Sim, sim, amo-te, talvez eu tivesse querido ouvir, já não sei, talvez eu queira saber foi o que ele disse, sim.

(Eles estavam deitados, e isto pode perceber-se, pode perceber-se tudo.

Pode perceber-se que ela lhe desabotoou a camisa e esfregou o rosto e a boca no peito dele, e esteve assim muito tempo, e nenhum deles falava.

E ela despiu-o, e depois despiu-se, e esfregou de novo a cara e a boca pelo corpo dele, e encostou o rosto ao sexo dele, e sentia-se só no meio das trevas.

Estava cega.

Beijou-lhe o sexo devagar, e a boca tremia, queria desaparecer, morrer, ou queria amar aquele homem como se isso fosse poder amar de repente o mundo todo, parar, parar.

E apertou entre os lábios o pénis, devorou-o lentamente, enchendo a boca com aquela coisa quente e viva, e isso dava-lhe um sombrio e doce desejo de dormir.

E então ficou imóvel, somente a boca tremia, e isso quase que podia ter um nome: paz.

Que eu seja humilhada pensou ela, humilhada.

E fechou os olhos e abriu-os: a treva, sempre.

Então ergueu a cabeça, subiu na cama até junto ao rosto dele e disse-lhe ao ouvido puta, chama-me puta.

E ele disse puta.

E ela voltou-se e pôs-se de joelhos na cama, dobrada, e disse mete no cu.

E, se fechavam ou abriam os olhos, era a treva.

Para ambos e para sempre.

Amavam o terror, um no outro, cada um o seu terror no outro.

Talvez pudessem morrer.)

Num país estrangeiro, ao norte, cercados pela noite onde a neve palpita friamente.

O ruído chega ao quarto como um vapor ligeiro, indistintamente iluminado.

Falando baixo, enquanto a neve desliza pela janela e um comboio passa, brutal.

Isto ao mesmo tempo que a noite, a neve e o rumor.

E a conversa interrompe-se, tendo ficado pelo meio uma qualquer palavra, com sentido, essa também, porque todas as palavras eram animadas de uma inspiração capital.

Era tudo terrivelmente importante.

Tudo é importante, enquanto a noite cria o seu labirinto e o quarto se desloca para o coração do labirinto.

Estamos inclinados um para o outro, por dentro, e eu sinto uma vertigem leve, como se soubesse que o chão poderia não ser completamente seguro, e o abismo sempre prometido se fosse revelar.

O amado e temível abismo.

Estamos a pensar nos enigmas.

Na cidade, em nós, em todas as leis.

Naquela anarquia que a nossa força e fraqueza introduziram na ordem, para que se possam criar as novas leis — as outras.

Pensamos nos enigmas, e falamos como de outra coisa, fazendo alguns gestos que parecem possuir apenas a intenção prática, a deslocada intenção, agora que se supõe não haver nenhum acto prático a realizar.

Num país estrangeiro, ao norte.

Colocados rigorosamente nesta situação definitiva de duas pessoas com a carga de uma equação.

Ela diz que eu pareço um morto.

Pareces um morto, diz.

E sorri com uma hostilidade distraída.

Encosto-me à parede, erguendo o corpo sobre os lençóis frios.

Peço um cigarro.

E ela estende-me um, aceso.

Merda.

Pareces um morto.

Um decapitado.

Estou atento e nada se perde: decapitado.

Decapitado?

Sim, diz ela, decapitado e descolhoado.

Sem colhões?

Isso: sem tesão, sem força.

Morto.

E sorria sempre, enquanto eu fumava encostado à parede, sobre os lençóis húmidos.

Ela sentara-se no chão com a cabeça debruçada para a cama, por altura dos meus joelhos.

Perguntei: como é?

Sou uma espécie de puta, eu, e não tenho medo, murmurou levemente.

E a frase quase se perdia no rumor, na luz, na noite, na neve, no estrangeiro.

Eu tinha toda a atenção, e a frase foi essa, essa coisa tremenda e quase errada, quase certa.

Contudo, ela não se prostituíra, não, nem eu tinha medo.

E no entanto eu parara, como morto, e alguém, antes da subversão das leis, poderia dizer que ela se prostituíra.

Não é assim.

Inclinei-me mais, e rocei a mão onde tinha o cigarro pela sua cabeça muito viva.

O fumo descia, subia, metia-se-lhe nos cabelos, e eu estremeci, porque de repente aquilo era belo, embora nós talvez estivéssemos perdidos.

Ouve: eu tinha a mão na tua cabeça, e o fumo do cigarro confundia-se com os cabelos.

Não, não chega.

Havia na sua voz uma espécie de maligna exaltação, porque lhe parecera porventura que eu procurava uma fuga.

Ouve: há uma estranha beleza em tudo isto.

E ela então levantou-se, vestiu o velho casaco grosso e saiu, sem me olhar, sem dizer nada.

Eu estava encostado à parede, fumando ainda, e olhava o fogão de granito preto, vazio e retórico.

Ela tinha saído para a cidade, caminhava pela névoa.

Embebia-se da fria luz do norte, sob a qual os cabelos se tornam húmidos e brilhantes.

Vi o quarto horizontalmente, ao clarão geladíssimo da lâmpada.

Malas, roupas, a mesa com bâtons, pontas de cigarro, um frasco de compota vazio, um livro velho.

Estes quartos forrados de papel.

Via o quarto a direito, sob a luz áspera.

Estou num país, estou só.

Desejava pensar bastante nisto.

Completamente só, com alguma fome acumulada, uma certa angústia para definir uma posição pessoal perante não sei que enigmas, que movimentos do tempo.

Só, até que ela voltasse.

Às vezes um de nós saía, andava misteriosamente pela cidade e voltava com cigarros, pão, queijo, café.

Partilhávamos do que um e outro conseguíamos apanhar.

Havia um silêncio quente e aéreo em volta dos cigarros e do café.

Bebíamos, fumávamos.

Uma noite embebedámo-nos com cerveja.

Pusemo-nos em frente do espelho, inteiramente nus, abraçados, e eu perguntei:

O que nos vai acontecer?

E quando ela entrava com a cara vermelha do frio e o ar delicadamente enigmático de quem vinha do meio das noites, de uma zona indevassável, e fora apanhada de repente pelas luzes fortes.

Sorria, tinha segredos.

Dispunha sobre a mesa o que trazia.

A cidade fecha-se, confunde as pistas, lança neve sobre as pegadas — para que fiquemos isolados.

Tudo contra as virtudes do homem: armadilhas, caminhos, muros, luzes ferozes, e o idioma, a base idiomática da emoção e do pensamento.

Eis um homem e uma mulher, e tremem: estão providos de forças, lutam contra a memória, e têm outra memória.

Eles lutam, e vejam: é um sentido, uma medida, uma arma, uma virtude.

Isto é no norte.

Quer dizer: o homem e a mulher são extremos, despiram muitos vestidos, são implacáveis.

E, dentro da sua justa ferocidade, em frente do norte ascético, possuem uma doçura essencial.

Estão acordados.

Há muitas coisas por cima da cabeça deles.

Vejamos: fome?

Sim.

E cansaço?

Sim.

E doença e frio e medo?

Sim, sim.

E ela voltou mais tarde.

Escuta, disse eu, não tenho medo.

Trazia café e cigarros.

Vamos salvar isto, murmurei.

Mas ela sabia tudo.

Tomámos café, fechando as mãos em volta das chávenas quentes, para desentorpecer os dedos.

Se tivéssemos algum dinheiro, podíamo-nos embebedar.

Ela veio, com a sua maneira solitária e profunda de andar, e o seu movimento entre os objectos assumia uma dignidade extrema.

Então, tocou-me com a ponta dos dedos na cara, e os dedos escorregaram com uma subtileza incrível, passando pelos meus lábios.

Depois a mão caiu e fechou-se.

Escreve o teu livro.

Mas qual era o meu livro?

Para que escreveria eu um livro?

Salva tudo isto.

E a mão estava fechada contra a coxa, fortemente.

Saio, não é?, e aparece sempre algum dinheiro.

Tens a certeza de que eu o não arranjo indo para a cama com homens?

E tu sais, e como arranjas algum dinheiro, às vezes?

Não, não tinha importância.

O assunto era este: para quê?

Decerto: para a gente se livrar de tudo, ser cada vez mais rigorosa com as coisas, salvar aquela fonte cujo sussurro se perde entre todas as vozes.

Não te quero ver morto, não quero morrer, oh não.

Escuta, disse eu, não tenho medo.

Não te impacientes.

Foi a última vez que me decapitaram.

Mas eu abaixo-me sempre, e apanho a cabeça que rolou pelo chão.

Coloco-a, cheia de sangue, sobre os ombros.

É um livro?

Ela girou de novo pelo quarto, lenta, densa, e estava na ponta do quarto, junto ao fogão.

Entre nós, a mesa desordenada, as malas, as chávenas sujas.

Percebes?, perguntou, percebes isto?

Não é um livro.

É um acto onde já nada se disperse, e onde tudo esteja contido com rigor.

Aquela beleza na minha cabeça, percebes?

Não é assim, não.

Há uma forma para as coisas, não uma forma para cada coisa, mas uma forma una e pura de todas elas.

Uma única forma.

Devemos estar completamente juntos, percebes?

E nada mais tem importância.

Não estou morto.

Não, tu respiras.

É preciso atenção.

Quando a cidade for pelos ares.

Eu sei, disse eu, nunca mais morreremos.

Depois, ela começou a despir-se, e eu também, e quando estávamos ambos nus fomos para diante do espelho.

Estamos nus, percebes?

E, apesar de eu ser um homem cansado, apesar da minha memória e solidão, disse que percebia.

E percebia.

A luz vinha pelas nossas costas e, no espelho, parecia que os nossos corpos saltavam para diante, como tremendos anjos brancos, cheios de uma violenta anunciação.

Lá atrás, junto à janela, escorregava a neve, e havia ainda a noite, e todas as coisas difíceis.

Os nossos corpos saltavam na luz.

Éramos fortes como o diabo.

Merda, disse ela, temos de salvar tudo.

Também éramos frágeis, no espelho, e tremíamos por causa da nossa força.

Como se fôssemos demasiado frágeis para a nossa força.

Escuta, disse eu, temos uma lei formidável.

Nós somos os anjos.

Ninguém mais sabia disto, porque eles estavam todos distraídos, com a noite deles, a neve e a cidade.

Se soubessem, matavam-nos.

E então a alegria, a nossa, irrompeu da maior profundidade, e os nossos corpos brilhavam terrivelmente no espelho.

Telefono à noite.

Expectativa confusa e sensível que as noites carregam de uma espécie de pendente anunciação ou insuportável subtileza.

A geografia nocturna dos telefones.

Ia por ali, quase com o vício de ganhar e perder lugares, rejeitando uma cabine em favor de nova hipótese, guiado pela cegueira pontilhada de pequeníssimas estrelas.

Breve intuição, momento de fulgor, uma imaginação gasosa.

Mas evoluí.

A idade, a idade interior, a interioridade — limpou-me da retórica.

E o meu estilo das cabines públicas tornou-se ático e centrípeto.

Talvez eu tenha encontrado o classicismo do meu próprio delírio.

O que digo verdadeiramente é que acabara por me fixar numa só cabine.

Era um telefone na esquina de duas avenidas, quase oculto por uma árvore e rodeado de uma grossa cintura de terra, onde floriam furiosamente ininteligíveis corolas: amarelas, brancas, vermelhas, lilases.

A cabine tinha as vantagens incomunicáveis a outrem, as minhas secretas.

E pequenas vantagens de pormenor, que direi:

Por exemplo:

À altura da minha cabeça faltava-lhe um vidro, e por ali, ao mesmo tempo que telefonava (ou antes, ou depois), ouvia o ruído difuso da cidade.

O rodar dos automóveis.

O barulho dos eléctricos.

Um barco que apitasse no porto.

O rangido das gruas trabalhando nos cais.

Um comboio que entrava ou saía de uma estação.

As telefonias.

A música de um bar cuja porta de repente se abria e logo fechava.

Os risos e as vozes humanas.

As pequenas canções humanas — fúteis, comoventes canções trauteadas por um grupo de duas ou três ou quatro pessoas que passavam.

E quando a cidade era atravessada por um desses espantosos silêncios que por vezes as varam como uma queimadura de gelo, eu inclinava a cabeça, afastava de mim o auscultador, e sentia tudo parado.

Não, a terra não se movia, nem a lua, se acaso estivesse lá em cima, nem as nuvens.

Estava tudo suspenso: era uma profunda, terrível ameaça.

Enlouqueceríamos, todos?

E as plantas, os animais, as coisas — tudo, tudo?

Então levantava-se a brisa ligeiríssima, as flores vibravam de leve, caía uma folha de árvore e raspava na cabine, rangiam algures uns sapatos e alguém falava não sei onde.

De novo os sons, os quentes embora distantes, embora alheios sons.

Mas não era essa a minha tarefa.

Tratava-se dos arredores dela, dos meus próprios subúrbios.

O estilo flutuante, a adolescência ambulatória ao longo da solidão.

E eu sei que as lateralidades arborizadas, floridas, sonoras, silenciosas — eram irrelevantes em volta da seca fatalidade dos telefonemas.

Desejava algo mais vasto e fundo, mais glorioso e impiedoso (conforme), nos seus resultados.

Um telefonema somente.

Aquele que iria ou não aparecer numa noite, num momento, no ocasional cruzamento de imperscrutáveis forças.

Isso — periclitante ordem nova no meio da confusão e acaso das linhas, dos poderes sonolentos, da matéria frágil e indecisa das coisas.

O resto era uma técnica: os telefonemas.

Mete-se uma moeda, sai uma pessoa.

A voz de uma pessoa, apenas?

Bem, teríamos de discutir acerca deste novo tema: as vozes.

Os sons calorosamente organizados para transportar a aflita, doce, inteligente, participadora matéria das pessoas.

Ou o contrário, isto é: outros adjectivos.

As pessoas.

A quem telefonava eu?

A ninguém, a um número.

Por detrás do número, de ninguém — deveria aparecer um dia alguém, segundo a própria base da aventura.

Não, eu não pedia.

Não se pode pedir.

Há regras para todas estas coisas.

E que pediria eu?

Tempo, gentileza, nome, conversa, amor?

Sejamos sensatos.

Não é possível meter uma moeda, ouvir uma voz, e dizer: dê-me tempo, nome, inteligência, amor.

Seria ridículo.

Aliás, eu próprio me veria embaraçado, se a voz dissesse: peça.

Bem, não pedia.

Eu não pedia.

Não se pode dizer: dê-me tempo, nome, inteligência, amor.

Marcava um número ao acaso, com seis algarismos.

Esperava.

Uma voz.

As palavras iniciais não variavam muito.

Está?, quem fala?

Ou: sim.

Ou: alô.

Ou ainda: hum, hum.

E a minha habilidade era extremamente simples, e invariável.

Trocava a ordem de um algarismo ou substituía-o por outro, dentro do contexto do número.

83 46 26 era 83 26 46.

Qualquer coisa como isto.

Não, dizia a voz, aqui fala do 83 46 26.

Foi engano, desculpe.

Não tem importância.

E eu dizia: não?, acha que não tem importância?

Ah, como eu conhecia a zona ainda anódina desse jogo.

Claro que a voz perguntaria, estupefacta: como?

Se acha mesmo que não tem importância?

E a voz: merda.

Ou: é parvo.

Não me chateie, também diziam às vezes.

Ou então desligavam secamente.

Durante um momento, o som do telefone desligado zumbia no meu ouvido, e o velho abismo refazia-se em mim, calmamente tenebroso.

Pousava eu próprio o auscultador e, através dos vidros, as ruas e as praças abriam-se como um deserto, e o céu vazio coroava o silêncio de tudo.

Recomeçava os telefonemas.

Não te entregues ao acaso, dizia-me eu.

Mas eu não me entregava ao acaso.

Trabalhava para ele, isso sim, como humildemente se executa o erro e a emenda, quando se pensa na verdade, ou como em silêncio nos aplicamos na treva em favor da nossa pequena e possível luz futura.

E que podemos fazer nós, não é?, senão amarmos no nosso espírito a possibilidade do acaso?

Merece o acaso de um instante, incitava-me eu, merece-o.

E uma noite apareceu a voz.

Reconheci-a logo.

Reconheci-a naquela espécie de desastre que a atravessava, desde o mais breve som.

Era uma voz lenta e como que vazia, onde cada palavra vacilava, destacada por blocos de silêncio.

E era, no entanto, uma voz muito próxima.

Eu dela apenas sabia que atravessava a cidade, por um milagre espantoso, e que caminhava sobre o tempo, nascida de uma amarga sabedoria ou de um pudor doloroso.

Não sei o que dissemos.

Talvez tivéssemos falado de coisas muito simples, ou de alguma coisa sem sentido.

Não sei.

Estávamos muito próximos.

E era nos grandes silêncios, nas duas pontas do fio, sobretudo aí, com certeza, que se formava aquele novo e insólito calor.

Registei o número do telefone e, durante o resto da noite e todo o dia seguinte, ele foi para mim como que o milagre de uma combinação inédita, o sinal de uma ordem concreta por onde eu entrava no equilíbrio universal.

Quando chegou a noite, fui à cabine e liguei.

Durante muito tempo ouvi o sinal.

O som repetia-se, vindo dos confins da ausência.

Cinco, dez minutos — monotonamente o telefone tocava no outro lado, num quarto vazio que eu não sabia como era.

Um quarto que não existia.

E apercebi-me subitamente de que isso estava certo, embora fosse terrível.

E quando desliguei senti, através do vidro partido da cabine, que esse gelado silêncio trespassava o mundo e que tudo ficava suspenso sobre os abismos.

Hoje sei que os telefones não existem.

Bell, que os inventou, era um homem tão rudimentar que ignorava a realidade do que, em vergonhoso calão, chamamos — alma humana.

O silêncio está nas cidades.

A peste nasce do silêncio.

Os olhos luciferinos dos anjos.

Quero dizer: têm uma luz — possuem a qualidade veemente mas fria da espera, da promessa: sim?, da anunciação.

Penso nas estátuas brancas, com seus olhos desprovidos de pupilas.

Colocadas assim nas trevas, essas estátuas ressaltam com uma doçura dolorosa e intempestiva e parecem indicar outro tempo: a luz, ou a treva maior, aquela que nem somos capazes de presumir.

Deste modo é que ela surgira no pórtico, e havia os pequenos e fortes cornos que irrompiam ao cimo da testa, acompanhando com maligna e rápida subtileza o movimento da cabeleira.

Aérea, a cabeleira.

Existia ainda uma boca para todo o silêncio.

Porque se tratava de silêncio, evidentemente.

Era esse o tema — é esse o tema das aparições.

Além do longo vestido, o tema branco — que obliquamente se insinuava, como se insinuam os múltiplos planos — no tema das trevas.

Ah, sim: era o tema branco, e as mãos não traziam nenhum lírio pictórico, a haste comprida, a corola consagrada à alta e luminosa representação do angelismo.

Os braços caíam ao longo do vestido e as mãos estavam coladas às pernas.

Era quase um emblema ambíguo — sê-lo-ia, se o tempo houvesse parado antes, e eu apenas tivesse ali chegado como se chega à história antiga, ao facto de pedra: um monumento, uma capela, um túmulo, a casa do príncipe que criara a concentração dos seus mitos tumultuosos na matéria adormecida.

Porque andava, eu, andava de um lado para outro, na penumbra em que se erguia a sobreposição de cilindros, de diâmetro cada vez menor, conforme se levantava a vista até ao cimo — e no cimo, no último pequeno cilindro, estava um longo mastro nu, sem bandeira de cidade ou nação.

Era difícil pôr-se a imaginar o serviço de todos os pórticos abertos à roda de cada cilindro — não se esperasse, como seria possível, que em cada pórtico surgisse uma árvore assim direita, uma figura, aquela mensagem silenciosa e vibrante — coisa mineral, vegetal: o coração dos dias desabitados.

Uma diferente figura em cada pórtico, ou a proliferação, num momento inflacionista, de imagens todas iguais, como múltiplos avisos, múltiplos sinais da trepidação interior?

Por quantos lados ressuscita a vida enterrada?

É apenas para que se saiba: há muitos pórticos, e em cada pórtico tu próprio podes aparecer, para o primeiro passo em direcção ao teu lugar de trevas ou à cidade de Deus.

Mas ela era só uma e tinha para si um só pórtico, e ali estava, e a sua beleza contraditória e veloz acabava agora mesmo de ferir-me no que eu andava: porque eu andava de cá para lá, à frente do edifício.

Acorda-se, há um dia em que se acorda — e então a gente põe-se a andar.

Vai-se ser repentinamente surpreendido — não ainda pelo resultado do julgamento que decorre lá dentro, no tribunal sobreposto cilindricamente, não ainda isso — mas por aquilo, aquilo que vem antes: o anjo.

E o anjo olha-te como se olhasse o espaço prometido.

O amor do anjo cerca-te como um anel de prata em brasa, e então tu ficas fascinado pela fascinação que fizeste nascer no anjo.

Vês de novo as hastes curvas no cimo da testa, os cabelos alvoroçados de mulher, e os olhos abertos para o teu movimento de criatura que respira o seu pavor e o seu desejo, e a boca que não é para dizer.

Vês ainda as vestes claras que seriam para o vento, para a condição vital onde as desejarias: vestes brancas agitadas pelas ventanias dos lugares do mundo, onde se ri, e canta, e se fica sufocado pela grandeza exaltante dos júbilos, do júbilo.

Vês ainda as vestes disso, mas ali não: ali são brancas sim, mas imóveis, caídas, hieráticas — vês as mãos tombadas: mortas, mortas, mortas.

E então ficas parado — é quando começas a amar.

E pensava: que estou eu a amar?

E eu amava o amor dela, com os cornos em cima e o vestido branco em baixo, longo, e amava o meu amor pelo seu amor, e amava-a a ela, e a mim, e, mais do que a tudo quanto estava e era, àquilo que estaria e seria — não, não sabia como, nem em que tempo, nem onde.

Talvez tivesse sido muito antes — porque: o que é o tempo, e o lugar o que é?

Pergunto: o que é a realidade?

Amava, mergulhava nesta ciência nova — e vi.

Fala-me disso que é teu — poderia eu pedir à figura que agora avançava para mim, e ela estava a responder avançando dessa maneira, na sua fascinação, e ela poderia pedir-me: fala do que é teu, mas eu avançava para ela e não dizia: vou na minha fascinação, mas era isso — porque eu amava e estava a dizer no meu silêncio, e via.

Víamos.

É como se a gente soubesse tudo, quando o pavor, como uma seiva atormentada e fria, sobe e se espalha por cada ramificação da viva árvore interior.

Eu tremia, era um modo agora de conhecer o meu corpo — e ela, sim, ela incorria nessa ciência de conhecer o corpo, tremia: e o nosso amor estava a ser vermos o corpo tremendo, vendo cada um o seu corpo e o corpo do outro.

Depois ela ergueu os braços e estendeu-mos para eu ver que ela tremia, que tinha um corpo já ciente.

Possuíamos o medo de saber assim: porque tremes? — diria ela, e ficaria aterrorizada.

O anjo pressentira a minha noite, o chão negro de onde brotava a vida, e sabia como isso seria mortal.

E, se eu pudesse gritar, gritaria: porque eu também lhe estendera as minhas mãos — amávamo-nos, amávamo-nos — e eu sabia o ser que amava e por quem era amado: a minha própria noite.

Que se amem, e se apavorem um do outro — disse ele, o que deixara tudo acontecer e agora aparecia a um pórtico superior, lá no alto, junto do mastro vazio.

Temem a loucura um do outro — disse ele — e é isso que se amam.

Depressa, depressa.

Era um crime.

Os anjos não tocam violino.

Vem das estampas de ouro, o sono encurva-lhe os cabelos, fica branca de andar encostada à noite, e respira, respira,

sim respira, como uma colina tão nua que os pulmões fossem uma renda de prata atormentada, ou água cruel aberta

por ti, tubarão crepitando pelo índico, entre geladas barragens de sal em rama, com uma garra no ventre, uma síncope, um mergulho como uma flor

que se não chama negra, nem cujo nome pode ser dito assim: aquilo é a paixão,

mas que, tremendo, se pode pronunciar como beleza este espaço, crime esta paisagem, ou então: a lua dança

como um vestido bêbedo — ata lenços de um branco que desfaleça nos dedos, e atira fora esse ramo, e aí verás como é que eu me movo:

sim, eu respiro, estou direita, deixa-me passar — aqui vai uma ilha de pés descalços, aqui é um espelho caminhando como a voz por onde entram e saem imagens cambaleantes,

e tu chamas-te então: como eu vi o tempo, era uma maneira cega de haver junquilhos que giravam até se arrancarem dos terrenos nocturnos

e viverem como crianças ondulantes, esquecidas do seu texto, num exílio de espanto e beleza brusca, de fazer pensar, súbito, na morte prometida a todas as coisas

que se aproximam demasiado do nosso amor, e é então que tu dizes: há casas desabitadas, eu estou nessas casas

que tremem quando movo as mãos, a minha cabeleira palpita: é o sangue que sobe do coração apavorado e se faz dócil, quando o pente arrefece um a um os cabelos,

e então o meu nome é: pimenta, areia sentada, abertura da luz para onde saltam laranjas que pulsam,

ah, deixa-me passar, digo-te baixo como hoje me chamo e como nunca mais me chamarei: loucura,

loucura unida à rítmica matéria das coisas, e se abrires o teu sono, dessa vez única verás o que sou: uma figura

impelida pela vertigem, a inclinação do teu próprio conhecimento sobre a morte iluminada por todos os lados,

depois terei um só nome: revelação, até que os dias arquejantes me sufoquem e, no terror que te atravessa como água dolorosa,

eu seja a tua ilha a prumo, onde habitas, tu próprio uma ilha desabitada,

entre a lua como uma rosa infrene e os peixes frios e selvagens.

Esperma?

A mancha azul, ao meio do quadro, no chão, entre aqueles corpos grandes das mulheres.

Que era esperma?

Disse que era esperma ainda vivo.

Disse que ele próprio tinha esperma nas mãos.

Havia esperma por toda a parte.

Terrível.

Sim, terrível.

Um dia agarrou-me na cabeça, passou os dedos pela minha boca e disse: tens esperma na boca.

Já não sabia que fazer, pois encontrava esperma entre as páginas dos livros, nos bolsos, nos cigarros.

Uma vez atirou fora os cigarros e gritou: porque está aqui esperma, nos cigarros?

Nem se pode fumar.

E depois como foi?

Parece que o esperma invadia tudo.

Descobri que ele não imaginava que o esperma era posto aqui e ali pelas pessoas.

O esperma aparecia simplesmente, existia uma força qualquer, uma extraordinária força corruptora, que atingia tudo.

Mas essa ideia não o repugnava e revoltava, unicamente.

Era, para além disso e mais fundo, uma alegria dolorosa, como se o espírito fosse por fim vencido, na sua orgulhosa pureza, pela carne, pelo sangue, pelas fezes, as unhas, os pêlos, o suor, o odor áspero e invencível do corpo, pelo movimento e acção do corpo, pelo esperma, por tudo aquilo que.

Certo angelismo.

Entendes?

Seria isso?

Ele disse-me que estava impotente, mas que eu poderia salvá-lo.

Terrível.

Sim, é claro que era terrível.

Pediu que eu me despisse, para ver o meu corpo que já não via desde a infância, quando tomávamos banho juntos.

Que éramos irmãos, disse eu.

Fui estúpida.

E despiste-te?

Sim, acabei por me despir, mas já era tarde.

Eu estava nua, num canto do quarto, completamente constrangida, sem saber os gestos, se havia de sorrir, dizer qualquer coisa.

Ele olhava-me friamente.

Com uma espécie de frio terror.

E disse-me: tens o corpo todo sujo de esperma.

Ela diz odeio viagens.

Descia-se da camioneta e começava o ritual, as pessoas negras abanando devagar as cabeças e a saberem demais sobre o que ia acontecer.

Eu não.

Ele diz viajava sempre, todos os meses, todas as semanas.

Ao princípio era pelos corredores, durante o dia inteiro.

Eu sabia tudo acerca de corredores.

Então ela diz atravessava um jardim, doce jardim, atravessava uma casa, doce casa, que tinha cortinas no lugar de portas, e via o quintal surpreendido, cheio de flores, florinhas.

Eu entrava em crença, à falta de indícios do mal.

Mais tarde começou o período das escadas diz ele, eu ainda não conhecia as pessoas.

Não tinham cor.

Ensinaram-me aquilo.

Era uma grande paixão, tinha doze andares, e em cima ficava a torre toda envidraçada à volta.

Explicavam-me a cidade.

Eu estava apaixonado.

Diziam vê a cidade, e como as pessoas não tinham cor senão darem-me as escadas e a torre em cima, eu absorvia com a paixão aquela cidade: telhados, parques, caminhos-de-ferro, mar, colinas, e aquilo distante era uma fortaleza com um nome de santo.

De cada vez que eu acreditei diz ela então construí uma cadeira para me sentar, e veio o inesperado movimento bêbedo da mãe e partiu tudo.

Foi assim que construí muitas cadeiras e que perdi a esperança de me sentar.

Depois diz ele.

Depois diz ela vi-me no espelho.

Diz ele depois foi a época dos túneis.

Viajava por um túnel, e numa ponta havia a porta fechada, na outra a poeira quente.

Uma vez gritei.

Sabia o que era — medo, medo.

As pessoas não existiam.

Senti que tinha de procurar, tinha de viajar cada vez mais, e mais depressa.

Não se sabe se uma pessoa desaparecerá depressa do lugar, não se sabe mesmo se o lugar vai desaparecer.

Vi-me diz ela vi-me no espelho, com o meu corpo à superfície — e achava arriscado tê-lo assim.

Falo no imperfeito, porque elas deslizaram já, estas coisas, e o imperfeito é o bom tempo da narração.

Narrava-se.

Anoitecia-se.

Entravam-me pelo quarto.

Era por causa do corpo.

Andava de uma casa para outra, naquela cidade, é o que posso dizer.

À força de conhecer tanta gente, ganhei uma inteligência muito aguda — inteligia as pessoas.

Inteligia que elas nunca estavam lá.

Uma criança não fala sobre o conhecimento, a profundidade.

Ela pensa.

E pensa isto: são inferiores a mim, estas pessoas que estão e que não estão.

É preciso procurar mais.

Esta ideia devorava-me: havia o espaço todo e o tempo todo para percorrer.

Havia um dínamo.

Não julgues que aumento diz ela que aumento as coisas, o espaço que ocupam é mesmo a mais.

Aprendi a desistir de um modo ainda mais sóbrio, isento, que o sóbrio e isento modo masculino de desistir.

Nunca caí em tentação.

Bem, bem, bem.

Diz ele bem.

Depois diz era no que eu caía sempre.

Caía em toda a espécie de tentações, porque eu era um espião.

Estava a espiar os lugares para ver se apareciam as pessoas, espiava as pessoas, alguma coisa poderia passar-me desapercebida.

Estava louco de atenção.

Tinha medo da minha inteligência.

Ela exercia-se apaixonadamente no vácuo.

Dei passeios, fui ver a levada, era uma água completamente branca onde as pessoas iam contrastar.

Gostei.

Também havia o poço dos afogados, mas era escuro, sobrecarregado de historiazinhas de coração.

O jardim estúpido funcionava.

Em casa agitava-se a mãe.

Agitou-se.

Foi um ser com barulho interior.

Mexeu-se demais.

Mexeu demais: nos telefones, nas revistas, na solidão dos outros.

Olha: começaram a dar-me nomes, esperavam coisas de mim, mas eu só pensava nisto: aniquilar-me na impossível decifração do grande espaço desabitado.

Aprendera a viajar tão furiosamente que só podia desejar disse ele desejar morrer.

Sabes como é a morte de uma criança cheia da ira do conhecimento?

Sabes perguntou ele como é o desejo de morte de uma criança que principiou pela ciência dos corredores, e depois caminhou por aí fora, passando pela visão alta de uma cidade, e andando de pessoas para pessoas, a saber cada vez mais, até ao vazio sabes? perguntou.

Tinha também um ferro esquisito para arranjar o cabelo, a mãe.

Punha o ferro na lenha em brasa e ficava a olhar.

Depois cuspia em cima do ferro, e quando já havia sinais de tudo arder ficava extremamente alegre e ia a correr para o espelho enrolar o cabelo sexual.

Decerto, decerto murmurou ele, havia as irmãs.

Eu descobrira essa coisa espantosa da menstruação, via panos sujos de sangue, havia o odor da menstruação, o segredo.

Vi as irmãs nuas.

Como é possível saber tantas coisas?

Mas ninguém estava próximo.

E é assim: saber coisas é ficar só, sobretudo se se não sabe a idade, que é um conhecimento demasiado tardio, e é o que traz a paz.

Apenas a ciência dos cem anos é que tem em si a paz.

Quando se é criança, não se tem cem anos.

Tu existias por longe das pessoas diz ela, mas nunca percebi bem.

Parece que te viram passar no baldio.

Nunca foste para o lado da levada, mas não te pergunto agora porquê.

Eu era uma pessoa negra sim diz ele, mas era outra a treva, e o que eu sabia era outra coisa, e não abanava a cabeça devagar.

Talvez pensasse em ti, pensaria se estivesse mais livre e não houvesse tantas escadas, tantas mudanças de coisa nenhuma para coisa nenhuma.

Fui ao baldio disse ela.

Fui a toda a parte, a ver se havia saída, mas não.

O baldio tinha as amoras silvestres, e havia umas hastes duras que eu enterrava nas amoras, devagar, como se a haste estivesse a fazer amor com as amoras.

Eu tinha a febre de enterrar hastes em amoras e amoras em hastes, e era uma febre quente como não podes supor.

Ele disse só pensava em ir para a cama com as minhas irmãs.

Dia a dia, acrescentava-se a minha ciência.

Examinava a roupa interior delas, as calças, os panos da menstruação.

Punha-me a ouvi-las urinar.

Uma mulher a urinar.

Às vezes as lágrimas desciam-me dos olhos para a boca, e era o gosto exaltante das lágrimas.

Masturbava-me muito depressa, porque era preciso encher o espaço, encontrar alguém, morrer depressa.

Mas nunca te encontrei, a ti.

Daquela terra percebo eu disse ela, tinha um castelo podre, o céu era íngreme, as casas lisas, é tudo muito bonito, tenho o filme disso.

Tu existias no quarto interior, pegado ao meu, mas eu não te via, e a culpa era tua.

À tua volta estavam as coisas, mas não se pode entrar no lugar delas.

E à volta das coisas estavas tu com o teu delírio: nunca chamaste por mim.

Detestava-te.

Sabia porquê.

Sabia que havias de ir para uma cidade distante.

Sabes, olhei tanto tempo para o relógio, que nem sequer estava certo, e pensei: deixo o tempo passar disse ela.

Eu não via nada, nem ouvia, nem falava disse ele, estava ocupado naquela profundidade vazia de saber tantas coisas ao mesmo tempo.

O meu ofício era aquele grande erro que se tinham esquecido de não pôr lá.

Preparava-me ferozmente para a distracção.

Era preciso ser forte disse ele, e isto quer dizer passar depressa.

Eu já nem olhava, pois sabia que não estava ninguém.

Só havia uma coisa: andar, encher o espaço, mexer as mãos e os pés como se isso fosse respiração.

Não havia quartos ao lado.

E ela disse escondi garrafas.

Nunca cortei com elas os pulsos, para espantá-los.

Soube sempre que ninguém era espantável naquela região.

Parece que nas ilhas, por exemplo, já se não passa assim: se acredita no espanto e se pode correr riscos.

Podia dizer-te mais e mais, mas eras capaz de te assustares.

Ele perguntou medo?

Só tenho o meu disse, o meu terror.

Estou sempre ocupado nisso: chegar ao pé de portas, sair de túneis para o meio da poeira, espreitar para os enigmas, andar depressa pelos labirintos, estudar topografias.

Sim tenho disse ele o amor dos mapas.

Parecem reais.

Foi ali fixada qualquer coisa extremamente móvel, fugidia, inexistente: os lugares, e as pessoas nos lugares, mas isso nem nos mapas vem.

Talvez fosse bom parar, mas talvez eu já não saiba.

Não me lembro de ter estado imóvel.

É por causa do medo: é imóvel.

Amo-te disse ela, chamei-te.

Sim, sim, amo-te, talvez eu tivesse querido ouvir, já não sei, talvez eu queira saber foi o que ele disse, sim.

(Eles estavam deitados, e isto pode perceber-se, pode perceber-se tudo.

Pode perceber-se que ela lhe desabotoou a camisa e esfregou o rosto e a boca no peito dele, e esteve assim muito tempo, e nenhum deles falava.

E ela despiu-o, e depois despiu-se, e esfregou de novo a cara e a boca pelo corpo dele, e encostou o rosto ao sexo dele, e sentia-se só no meio das trevas.

Estava cega.

Beijou-lhe o sexo devagar, e a boca tremia, queria desaparecer, morrer, ou queria amar aquele homem como se isso fosse poder amar de repente o mundo todo, parar, parar.

E apertou entre os lábios o pénis, devorou-o lentamente, enchendo a boca com aquela coisa quente e viva, e isso dava-lhe um sombrio e doce desejo de dormir.

E então ficou imóvel, somente a boca tremia, e isso quase que podia ter um nome: paz.

Que eu seja humilhada pensou ela, humilhada.

E fechou os olhos e abriu-os: a treva, sempre.

Então ergueu a cabeça, subiu na cama até junto ao rosto dele e disse-lhe ao ouvido puta, chama-me puta.

E ele disse puta.

E ela voltou-se e pôs-se de joelhos na cama, dobrada, e disse mete no cu.

E, se fechavam ou abriam os olhos, era a treva.

Para ambos e para sempre.

Amavam o terror, um no outro, cada um o seu terror no outro.

Talvez pudessem morrer.)

Num país estrangeiro, ao norte, cercados pela noite onde a neve palpita friamente.

O ruído chega ao quarto como um vapor ligeiro, indistintamente iluminado.

Falando baixo, enquanto a neve desliza pela janela e um comboio passa, brutal.

Isto ao mesmo tempo que a noite, a neve e o rumor.

E a conversa interrompe-se, tendo ficado pelo meio uma qualquer palavra, com sentido, essa também, porque todas as palavras eram animadas de uma inspiração capital.

Era tudo terrivelmente importante.

Tudo é importante, enquanto a noite cria o seu labirinto e o quarto se desloca para o coração do labirinto.

Estamos inclinados um para o outro, por dentro, e eu sinto uma vertigem leve, como se soubesse que o chão poderia não ser completamente seguro, e o abismo sempre prometido se fosse revelar.

O amado e temível abismo.

Estamos a pensar nos enigmas.

Na cidade, em nós, em todas as leis.

Naquela anarquia que a nossa força e fraqueza introduziram na ordem, para que se possam criar as novas leis — as outras.

Pensamos nos enigmas, e falamos como de outra coisa, fazendo alguns gestos que parecem possuir apenas a intenção prática, a deslocada intenção, agora que se supõe não haver nenhum acto prático a realizar.

Num país estrangeiro, ao norte.

Colocados rigorosamente nesta situação definitiva de duas pessoas com a carga de uma equação.

Ela diz que eu pareço um morto.

Pareces um morto, diz.

E sorri com uma hostilidade distraída.

Encosto-me à parede, erguendo o corpo sobre os lençóis frios.

Peço um cigarro.

E ela estende-me um, aceso.

Merda.

Pareces um morto.

Um decapitado.

Estou atento e nada se perde: decapitado.

Decapitado?

Sim, diz ela, decapitado e descolhoado.

Sem colhões?

Isso: sem tesão, sem força.

Morto.

E sorria sempre, enquanto eu fumava encostado à parede, sobre os lençóis húmidos.

Ela sentara-se no chão com a cabeça debruçada para a cama, por altura dos meus joelhos.

Perguntei: como é?

Sou uma espécie de puta, eu, e não tenho medo, murmurou levemente.

E a frase quase se perdia no rumor, na luz, na noite, na neve, no estrangeiro.

Eu tinha toda a atenção, e a frase foi essa, essa coisa tremenda e quase errada, quase certa.

Contudo, ela não se prostituíra, não, nem eu tinha medo.

E no entanto eu parara, como morto, e alguém, antes da subversão das leis, poderia dizer que ela se prostituíra.

Não é assim.

Inclinei-me mais, e rocei a mão onde tinha o cigarro pela sua cabeça muito viva.

O fumo descia, subia, metia-se-lhe nos cabelos, e eu estremeci, porque de repente aquilo era belo, embora nós talvez estivéssemos perdidos.

Ouve: eu tinha a mão na tua cabeça, e o fumo do cigarro confundia-se com os cabelos.

Não, não chega.

Havia na sua voz uma espécie de maligna exaltação, porque lhe parecera porventura que eu procurava uma fuga.

Ouve: há uma estranha beleza em tudo isto.

E ela então levantou-se, vestiu o velho casaco grosso e saiu, sem me olhar, sem dizer nada.

Eu estava encostado à parede, fumando ainda, e olhava o fogão de granito preto, vazio e retórico.

Ela tinha saído para a cidade, caminhava pela névoa.

Embebia-se da fria luz do norte, sob a qual os cabelos se tornam húmidos e brilhantes.

Vi o quarto horizontalmente, ao clarão geladíssimo da lâmpada.

Malas, roupas, a mesa com bâtons, pontas de cigarro, um frasco de compota vazio, um livro velho.

Estes quartos forrados de papel.

Via o quarto a direito, sob a luz áspera.

Estou num país, estou só.

Desejava pensar bastante nisto.

Completamente só, com alguma fome acumulada, uma certa angústia para definir uma posição pessoal perante não sei que enigmas, que movimentos do tempo.

Só, até que ela voltasse.

Às vezes um de nós saía, andava misteriosamente pela cidade e voltava com cigarros, pão, queijo, café.

Partilhávamos do que um e outro conseguíamos apanhar.

Havia um silêncio quente e aéreo em volta dos cigarros e do café.

Bebíamos, fumávamos.

Uma noite embebedámo-nos com cerveja.

Pusemo-nos em frente do espelho, inteiramente nus, abraçados, e eu perguntei:

O que nos vai acontecer?

E quando ela entrava com a cara vermelha do frio e o ar delicadamente enigmático de quem vinha do meio das noites, de uma zona indevassável, e fora apanhada de repente pelas luzes fortes.

Sorria, tinha segredos.

Dispunha sobre a mesa o que trazia.

A cidade fecha-se, confunde as pistas, lança neve sobre as pegadas — para que fiquemos isolados.

Tudo contra as virtudes do homem: armadilhas, caminhos, muros, luzes ferozes, e o idioma, a base idiomática da emoção e do pensamento.

Eis um homem e uma mulher, e tremem: estão providos de forças, lutam contra a memória, e têm outra memória.

Eles lutam, e vejam: é um sentido, uma medida, uma arma, uma virtude.

Isto é no norte.

Quer dizer: o homem e a mulher são extremos, despiram muitos vestidos, são implacáveis.

E, dentro da sua justa ferocidade, em frente do norte ascético, possuem uma doçura essencial.

Estão acordados.

Há muitas coisas por cima da cabeça deles.

Vejamos: fome?

Sim.

E cansaço?

Sim.

E doença e frio e medo?

Sim, sim.

E ela voltou mais tarde.

Escuta, disse eu, não tenho medo.

Trazia café e cigarros.

Vamos salvar isto, murmurei.

Mas ela sabia tudo.

Tomámos café, fechando as mãos em volta das chávenas quentes, para desentorpecer os dedos.

Se tivéssemos algum dinheiro, podíamo-nos embebedar.

Ela veio, com a sua maneira solitária e profunda de andar, e o seu movimento entre os objectos assumia uma dignidade extrema.

Então, tocou-me com a ponta dos dedos na cara, e os dedos escorregaram com uma subtileza incrível, passando pelos meus lábios.

Depois a mão caiu e fechou-se.

Escreve o teu livro.

Mas qual era o meu livro?

Para que escreveria eu um livro?

Salva tudo isto.

E a mão estava fechada contra a coxa, fortemente.

Saio, não é?, e aparece sempre algum dinheiro.

Tens a certeza de que eu o não arranjo indo para a cama com homens?

E tu sais, e como arranjas algum dinheiro, às vezes?

Não, não tinha importância.

O assunto era este: para quê?

Decerto: para a gente se livrar de tudo, ser cada vez mais rigorosa com as coisas, salvar aquela fonte cujo sussurro se perde entre todas as vozes.

Não te quero ver morto, não quero morrer, oh não.

Escuta, disse eu, não tenho medo.

Não te impacientes.

Foi a última vez que me decapitaram.

Mas eu abaixo-me sempre, e apanho a cabeça que rolou pelo chão.

Coloco-a, cheia de sangue, sobre os ombros.

É um livro?

Ela girou de novo pelo quarto, lenta, densa, e estava na ponta do quarto, junto ao fogão.

Entre nós, a mesa desordenada, as malas, as chávenas sujas.

Percebes?, perguntou, percebes isto?

Não é um livro.

É um acto onde já nada se disperse, e onde tudo esteja contido com rigor.

Aquela beleza na minha cabeça, percebes?

Não é assim, não.

Há uma forma para as coisas, não uma forma para cada coisa, mas uma forma una e pura de todas elas.

Uma única forma.

Devemos estar completamente juntos, percebes?

E nada mais tem importância.

Não estou morto.

Não, tu respiras.

É preciso atenção.

Quando a cidade for pelos ares.

Eu sei, disse eu, nunca mais morreremos.

Depois, ela começou a despir-se, e eu também, e quando estávamos ambos nus fomos para diante do espelho.

Estamos nus, percebes?

E, apesar de eu ser um homem cansado, apesar da minha memória e solidão, disse que percebia.

E percebia.

A luz vinha pelas nossas costas e, no espelho, parecia que os nossos corpos saltavam para diante, como tremendos anjos brancos, cheios de uma violenta anunciação.

Lá atrás, junto à janela, escorregava a neve, e havia ainda a noite, e todas as coisas difíceis.

Os nossos corpos saltavam na luz.

Éramos fortes como o diabo.

Merda, disse ela, temos de salvar tudo.

Também éramos frágeis, no espelho, e tremíamos por causa da nossa força.

Como se fôssemos demasiado frágeis para a nossa força.

Escuta, disse eu, temos uma lei formidável.

Nós somos os anjos.

Ninguém mais sabia disto, porque eles estavam todos distraídos, com a noite deles, a neve e a cidade.

Se soubessem, matavam-nos.

E então a alegria, a nossa, irrompeu da maior profundidade, e os nossos corpos brilhavam terrivelmente no espelho.

Telefono à noite.

Expectativa confusa e sensível que as noites carregam de uma espécie de pendente anunciação ou insuportável subtileza.

A geografia nocturna dos telefones.

Ia por ali, quase com o vício de ganhar e perder lugares, rejeitando uma cabine em favor de nova hipótese, guiado pela cegueira pontilhada de pequeníssimas estrelas.

Breve intuição, momento de fulgor, uma imaginação gasosa.

Mas evoluí.

A idade, a idade interior, a interioridade — limpou-me da retórica.

E o meu estilo das cabines públicas tornou-se ático e centrípeto.

Talvez eu tenha encontrado o classicismo do meu próprio delírio.

O que digo verdadeiramente é que acabara por me fixar numa só cabine.

Era um telefone na esquina de duas avenidas, quase oculto por uma árvore e rodeado de uma grossa cintura de terra, onde floriam furiosamente ininteligíveis corolas: amarelas, brancas, vermelhas, lilases.

A cabine tinha as vantagens incomunicáveis a outrem, as minhas secretas.

E pequenas vantagens de pormenor, que direi:

Por exemplo:

À altura da minha cabeça faltava-lhe um vidro, e por ali, ao mesmo tempo que telefonava (ou antes, ou depois), ouvia o ruído difuso da cidade.

O rodar dos automóveis.

O barulho dos eléctricos.

Um barco que apitasse no porto.

O rangido das gruas trabalhando nos cais.

Um comboio que entrava ou saía de uma estação.

As telefonias.

A música de um bar cuja porta de repente se abria e logo fechava.

Os risos e as vozes humanas.

As pequenas canções humanas — fúteis, comoventes canções trauteadas por um grupo de duas ou três ou quatro pessoas que passavam.

E quando a cidade era atravessada por um desses espantosos silêncios que por vezes as varam como uma queimadura de gelo, eu inclinava a cabeça, afastava de mim o auscultador, e sentia tudo parado.

Não, a terra não se movia, nem a lua, se acaso estivesse lá em cima, nem as nuvens.

Estava tudo suspenso: era uma profunda, terrível ameaça.

Enlouqueceríamos, todos?

E as plantas, os animais, as coisas — tudo, tudo?

Então levantava-se a brisa ligeiríssima, as flores vibravam de leve, caía uma folha de árvore e raspava na cabine, rangiam algures uns sapatos e alguém falava não sei onde.

De novo os sons, os quentes embora distantes, embora alheios sons.

Mas não era essa a minha tarefa.

Tratava-se dos arredores dela, dos meus próprios subúrbios.

O estilo flutuante, a adolescência ambulatória ao longo da solidão.

E eu sei que as lateralidades arborizadas, floridas, sonoras, silenciosas — eram irrelevantes em volta da seca fatalidade dos telefonemas.

Desejava algo mais vasto e fundo, mais glorioso e impiedoso (conforme), nos seus resultados.

Um telefonema somente.

Aquele que iria ou não aparecer numa noite, num momento, no ocasional cruzamento de imperscrutáveis forças.

Isso — periclitante ordem nova no meio da confusão e acaso das linhas, dos poderes sonolentos, da matéria frágil e indecisa das coisas.

O resto era uma técnica: os telefonemas.

Mete-se uma moeda, sai uma pessoa.

A voz de uma pessoa, apenas?

Bem, teríamos de discutir acerca deste novo tema: as vozes.

Os sons calorosamente organizados para transportar a aflita, doce, inteligente, participadora matéria das pessoas.

Ou o contrário, isto é: outros adjectivos.

As pessoas.

A quem telefonava eu?

A ninguém, a um número.

Por detrás do número, de ninguém — deveria aparecer um dia alguém, segundo a própria base da aventura.

Não, eu não pedia.

Não se pode pedir.

Há regras para todas estas coisas.

E que pediria eu?

Tempo, gentileza, nome, conversa, amor?

Sejamos sensatos.

Não é possível meter uma moeda, ouvir uma voz, e dizer: dê-me tempo, nome, inteligência, amor.

Seria ridículo.

Aliás, eu próprio me veria embaraçado, se a voz dissesse: peça.

Bem, não pedia.

Eu não pedia.

Não se pode dizer: dê-me tempo, nome, inteligência, amor.

Marcava um número ao acaso, com seis algarismos.

Esperava.

Uma voz.

As palavras iniciais não variavam muito.

Está?, quem fala?

Ou: sim.

Ou: alô.

Ou ainda: hum, hum.

E a minha habilidade era extremamente simples, e invariável.

Trocava a ordem de um algarismo ou substituía-o por outro, dentro do contexto do número.

83 46 26 era 83 26 46.

Qualquer coisa como isto.

Não, dizia a voz, aqui fala do 83 46 26.

Foi engano, desculpe.

Não tem importância.

E eu dizia: não?, acha que não tem importância?

Ah, como eu conhecia a zona ainda anódina desse jogo.

Claro que a voz perguntaria, estupefacta: como?

Se acha mesmo que não tem importância?

E a voz: merda.

Ou: é parvo.

Não me chateie, também diziam às vezes.

Ou então desligavam secamente.

Durante um momento, o som do telefone desligado zumbia no meu ouvido, e o velho abismo refazia-se em mim, calmamente tenebroso.

Pousava eu próprio o auscultador e, através dos vidros, as ruas e as praças abriam-se como um deserto, e o céu vazio coroava o silêncio de tudo.

Recomeçava os telefonemas.

Não te entregues ao acaso, dizia-me eu.

Mas eu não me entregava ao acaso.

Trabalhava para ele, isso sim, como humildemente se executa o erro e a emenda, quando se pensa na verdade, ou como em silêncio nos aplicamos na treva em favor da nossa pequena e possível luz futura.

E que podemos fazer nós, não é?, senão amarmos no nosso espírito a possibilidade do acaso?

Merece o acaso de um instante, incitava-me eu, merece-o.

E uma noite apareceu a voz.

Reconheci-a logo.

Reconheci-a naquela espécie de desastre que a atravessava, desde o mais breve som.

Era uma voz lenta e como que vazia, onde cada palavra vacilava, destacada por blocos de silêncio.

E era, no entanto, uma voz muito próxima.

Eu dela apenas sabia que atravessava a cidade, por um milagre espantoso, e que caminhava sobre o tempo, nascida de uma amarga sabedoria ou de um pudor doloroso.

Não sei o que dissemos.

Talvez tivéssemos falado de coisas muito simples, ou de alguma coisa sem sentido.

Não sei.

Estávamos muito próximos.

E era nos grandes silêncios, nas duas pontas do fio, sobretudo aí, com certeza, que se formava aquele novo e insólito calor.

Registei o número do telefone e, durante o resto da noite e todo o dia seguinte, ele foi para mim como que o milagre de uma combinação inédita, o sinal de uma ordem concreta por onde eu entrava no equilíbrio universal.

Quando chegou a noite, fui à cabine e liguei.

Durante muito tempo ouvi o sinal.

O som repetia-se, vindo dos confins da ausência.

Cinco, dez minutos — monotonamente o telefone tocava no outro lado, num quarto vazio que eu não sabia como era.

Um quarto que não existia.

E apercebi-me subitamente de que isso estava certo, embora fosse terrível.

E quando desliguei senti, através do vidro partido da cabine, que esse gelado silêncio trespassava o mundo e que tudo ficava suspenso sobre os abismos.

Hoje sei que os telefones não existem.

Bell, que os inventou, era um homem tão rudimentar que ignorava a realidade do que, em vergonhoso calão, chamamos — alma humana.

O silêncio está nas cidades.

A peste nasce do silêncio.

Os olhos luciferinos dos anjos.

Quero dizer: têm uma luz — possuem a qualidade veemente mas fria da espera, da promessa: sim?, da anunciação.

Penso nas estátuas brancas, com seus olhos desprovidos de pupilas.

Colocadas assim nas trevas, essas estátuas ressaltam com uma doçura dolorosa e intempestiva e parecem indicar outro tempo: a luz, ou a treva maior, aquela que nem somos capazes de presumir.

Deste modo é que ela surgira no pórtico, e havia os pequenos e fortes cornos que irrompiam ao cimo da testa, acompanhando com maligna e rápida subtileza o movimento da cabeleira.

Aérea, a cabeleira.

Existia ainda uma boca para todo o silêncio.

Porque se tratava de silêncio, evidentemente.

Era esse o tema — é esse o tema das aparições.

Além do longo vestido, o tema branco — que obliquamente se insinuava, como se insinuam os múltiplos planos — no tema das trevas.

Ah, sim: era o tema branco, e as mãos não traziam nenhum lírio pictórico, a haste comprida, a corola consagrada à alta e luminosa representação do angelismo.

Os braços caíam ao longo do vestido e as mãos estavam coladas às pernas.

Era quase um emblema ambíguo — sê-lo-ia, se o tempo houvesse parado antes, e eu apenas tivesse ali chegado como se chega à história antiga, ao facto de pedra: um monumento, uma capela, um túmulo, a casa do príncipe que criara a concentração dos seus mitos tumultuosos na matéria adormecida.

Porque andava, eu, andava de um lado para outro, na penumbra em que se erguia a sobreposição de cilindros, de diâmetro cada vez menor, conforme se levantava a vista até ao cimo — e no cimo, no último pequeno cilindro, estava um longo mastro nu, sem bandeira de cidade ou nação.

Era difícil pôr-se a imaginar o serviço de todos os pórticos abertos à roda de cada cilindro — não se esperasse, como seria possível, que em cada pórtico surgisse uma árvore assim direita, uma figura, aquela mensagem silenciosa e vibrante — coisa mineral, vegetal: o coração dos dias desabitados.

Uma diferente figura em cada pórtico, ou a proliferação, num momento inflacionista, de imagens todas iguais, como múltiplos avisos, múltiplos sinais da trepidação interior?

Por quantos lados ressuscita a vida enterrada?

É apenas para que se saiba: há muitos pórticos, e em cada pórtico tu próprio podes aparecer, para o primeiro passo em direcção ao teu lugar de trevas ou à cidade de Deus.

Mas ela era só uma e tinha para si um só pórtico, e ali estava, e a sua beleza contraditória e veloz acabava agora mesmo de ferir-me no que eu andava: porque eu andava de cá para lá, à frente do edifício.

Acorda-se, há um dia em que se acorda — e então a gente põe-se a andar.

Vai-se ser repentinamente surpreendido — não ainda pelo resultado do julgamento que decorre lá dentro, no tribunal sobreposto cilindricamente, não ainda isso — mas por aquilo, aquilo que vem antes: o anjo.

E o anjo olha-te como se olhasse o espaço prometido.

O amor do anjo cerca-te como um anel de prata em brasa, e então tu ficas fascinado pela fascinação que fizeste nascer no anjo.

Vês de novo as hastes curvas no cimo da testa, os cabelos alvoroçados de mulher, e os olhos abertos para o teu movimento de criatura que respira o seu pavor e o seu desejo, e a boca que não é para dizer.

Vês ainda as vestes claras que seriam para o vento, para a condição vital onde as desejarias: vestes brancas agitadas pelas ventanias dos lugares do mundo, onde se ri, e canta, e se fica sufocado pela grandeza exaltante dos júbilos, do júbilo.

Vês ainda as vestes disso, mas ali não: ali são brancas sim, mas imóveis, caídas, hieráticas — vês as mãos tombadas: mortas, mortas, mortas.

E então ficas parado — é quando começas a amar.

E pensava: que estou eu a amar?

E eu amava o amor dela, com os cornos em cima e o vestido branco em baixo, longo, e amava o meu amor pelo seu amor, e amava-a a ela, e a mim, e, mais do que a tudo quanto estava e era, àquilo que estaria e seria — não, não sabia como, nem em que tempo, nem onde.

Talvez tivesse sido muito antes — porque: o que é o tempo, e o lugar o que é?

Pergunto: o que é a realidade?

Amava, mergulhava nesta ciência nova — e vi.

Fala-me disso que é teu — poderia eu pedir à figura que agora avançava para mim, e ela estava a responder avançando dessa maneira, na sua fascinação, e ela poderia pedir-me: fala do que é teu, mas eu avançava para ela e não dizia: vou na minha fascinação, mas era isso — porque eu amava e estava a dizer no meu silêncio, e via.

Víamos.

É como se a gente soubesse tudo, quando o pavor, como uma seiva atormentada e fria, sobe e se espalha por cada ramificação da viva árvore interior.

Eu tremia, era um modo agora de conhecer o meu corpo — e ela, sim, ela incorria nessa ciência de conhecer o corpo, tremia: e o nosso amor estava a ser vermos o corpo tremendo, vendo cada um o seu corpo e o corpo do outro.

Depois ela ergueu os braços e estendeu-mos para eu ver que ela tremia, que tinha um corpo já ciente.

Possuíamos o medo de saber assim: porque tremes? — diria ela, e ficaria aterrorizada.

O anjo pressentira a minha noite, o chão negro de onde brotava a vida, e sabia como isso seria mortal.

E, se eu pudesse gritar, gritaria: porque eu também lhe estendera as minhas mãos — amávamo-nos, amávamo-nos — e eu sabia o ser que amava e por quem era amado: a minha própria noite.

Que se amem, e se apavorem um do outro — disse ele, o que deixara tudo acontecer e agora aparecia a um pórtico superior, lá no alto, junto do mastro vazio.

Temem a loucura um do outro — disse ele — e é isso que se amam.

Depressa, depressa.

Era um crime.

Os anjos não tocam violino.

Vem das estampas de ouro, o sono encurva-lhe os cabelos, fica branca de andar encostada à noite, e respira, respira,

sim respira, como uma colina tão nua que os pulmões fossem uma renda de prata atormentada, ou água cruel aberta

por ti, tubarão crepitando pelo índico, entre geladas barragens de sal em rama, com uma garra no ventre, uma síncope, um mergulho como uma flor

que se não chama negra, nem cujo nome pode ser dito assim: aquilo é a paixão,

mas que, tremendo, se pode pronunciar como beleza este espaço, crime esta paisagem, ou então: a lua dança

como um vestido bêbedo — ata lenços de um branco que desfaleça nos dedos, e atira fora esse ramo, e aí verás como é que eu me movo:

sim, eu respiro, estou direita, deixa-me passar — aqui vai uma ilha de pés descalços, aqui é um espelho caminhando como a voz por onde entram e saem imagens cambaleantes,

e tu chamas-te então: como eu vi o tempo, era uma maneira cega de haver junquilhos que giravam até se arrancarem dos terrenos nocturnos

e viverem como crianças ondulantes, esquecidas do seu texto, num exílio de espanto e beleza brusca, de fazer pensar, súbito, na morte prometida a todas as coisas

que se aproximam demasiado do nosso amor, e é então que tu dizes: há casas desabitadas, eu estou nessas casas

que tremem quando movo as mãos, a minha cabeleira palpita: é o sangue que sobe do coração apavorado e se faz dócil, quando o pente arrefece um a um os cabelos,

e então o meu nome é: pimenta, areia sentada, abertura da luz para onde saltam laranjas que pulsam,

ah, deixa-me passar, digo-te baixo como hoje me chamo e como nunca mais me chamarei: loucura,

loucura unida à rítmica matéria das coisas, e se abrires o teu sono, dessa vez única verás o que sou: uma figura

impelida pela vertigem, a inclinação do teu próprio conhecimento sobre a morte iluminada por todos os lados,

depois terei um só nome: revelação, até que os dias arquejantes me sufoquem e, no terror que te atravessa como água dolorosa,

eu seja a tua ilha a prumo, onde habitas, tu próprio uma ilha desabitada,

entre a lua como uma rosa infrene e os peixes frios e selvagens.

1149

0

Mais como isto

Ver também

Escritas.org

Escritas.org