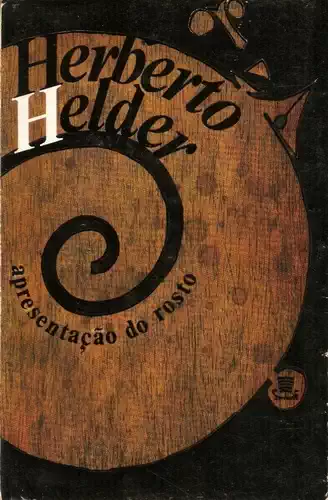

Herberto Helder

Herberto Helder de Oliveira foi um poeta português, considerado por alguns o 'maior poeta português da segunda metade do século XX' e um dos mentores da Poesia Experimental Portuguesa.

1930-11-23 Funchal

2015-03-23 Cascais

717872

16

156

Os Prólogos

Sou o Autor, diz o Autor, e aproxima-se das pessoas que estão simplesmente a assistir e lhe deixam, a ele, a solidão incólume.

Boa-noite.

E as pessoas que assistem são estátuas com cabelo, um sorriso talvez — com esse ar ambíguo das estátuas: branco, fatal, atónito.

As estátuas não têm amor nem adivinhação.

Estão cravadas nas poltronas e nada fazem por esse Autor repentinamente aparecido no meio de sombras e luzes.

Contudo, esperemos ao menos que não sejam os «juízes».

São majores, advogados, comerciantes, professores.

Estátuas sentadas.

Estava ali a pensar, há pouco, para que serve aparecer.

(Ele refere-se, evidentemente, a um momento teatral anterior, que pode desenhar-se desta maneira:

O pano sobe.

A cena encontra-se na obscuridade.

Três panejamentos negros cobrem o fundo e os lados do palco.

A um canto, ao fundo, de preferência à esquerda, está um homem sentado numa poltrona de couro.

Fuma.

Tem ao lado um cinzeiro de pé alto.

Nada mais existe no palco.

O homem expele o fumo com força, uma última vez, e atira o cigarro para o cinzeiro.

Ergue-se devagar.

As luzes aumentam de intensidade sem, no entanto, iluminarem francamente a cena.)

Não serve para nada, continua, a menos.

Levanta um dedo, e todo o corpo como que se precipita para o alto desse jacto de energia.

A menos que se execute um milagre.

E toda a sala permaneceria muda e à margem da (miraculosa) solidão, se o Demónio, que passava pelos corredores, não tivesse encontrado a porta entreaberta e, espreitando, não dissesse: um milagre?

Sim, responde o Autor, um pequeno milagre.

Aqui é o lugar da malícia do Demónio.

Pequeno?, pergunta.

Então o Autor diz que tentará explicar.

Massas de sombra e de luz esperam atrás dele.

O espaço onde se encontra hesita entre vários, inconcluídos pensamentos.

Nem a temperatura, a pressão, a humidade se fixaram.

Eu apareço como exemplificador — mostro o estilo, o exemplo.

Um operário em fato-macaco levanta um dos panos laterais e introduz em cena meio corpo.

Pergunta: começa-se?

Ainda não, responde o Autor, estou a explicar umas coisas.

Quando acabar, chame, diz o operário, e desaparece.

Senhores militares, estudantes, médicos — minhas senhoras — meus senhores — ides assistir a um acto simbólico.

É esse o milagre, o pequeno?, pergunta o Demónio no fundo da sala.

Sim, é esse — e é pequeno.

Bate palmas, e entram alguns operários.

Agora?, perguntam.

Os operários saem e voltam com uma carpete, cadeiras, pequenas mesas e o mais que possa interessar para que surja uma sala-de-estar segundo a convenção.

Um momento, interrompe o Autor.

E os operários conservam-se a um canto, pacientemente à espera de poderem arrumar os móveis e objectos.

Eu ia pedir-vos, senhoras, senhores, para aceitardes o direito de poder imaginar a acção um pouco como quisésseis.

O que aqui se passar poderia passar-se noutro sítio qualquer, com pessoas diferentes e de maneira diversa.

Mete pessoas?, pergunta o Demónio.

Não haverá sempre pessoas?, não estaremos por acaso — tu, eu — bloqueados, sufocados, esmagados por pessoas? — há sempre pessoas.

E as pessoas estão em baixo, sorrindo, olhando — talvez, talvez.

Enfim, procuro defender o meu símbolo, apesar de tudo.

Podeis começar, senhores operários.

E para vós, senhoras, senhores, que simplesmente assistis, vou fazer, enquanto eles dão a este espaço o aspecto concreto da realidade, um pequeno truque de prestidigitação.

Uma coisa poética, pela qual procurarei dar a impressão de que repito o acto iluminante do Génesis.

É o milagre?, perguntam impertinentemente do fundo da sala.

Um milagre que não é precisamente uma arbitrariedade.

Os poetas arrogam-se o direito de recomeçar o mundo.

Aqui principia o mundo, se é verdade que pode principiar em qualquer parte e tempo.

E então arregaça as mangas do casaco como um prestidigitador de circo.

Mostra as mãos, de um lado e de outro.

Nada na manga, diz o Demónio.

Com efeito, nada na manga.

Dirige-se para os panejamentos negros que puxa, e caem, deixando à vista as paredes com estantes de livros, quadros, retratos de família, etc.

Bonito, não é?

Fiat lux!

E a luz fez-se.

Olha subtilmente para as estátuas, enquanto ao fundo rebenta uma gargalhada.

Depressa, diz para os operários, esta gente espera a acção.

A acção, não é?

Pois claro.

Onde estão as portas?

Uma para comunicar com o resto da casa.

Isto é a sala-de-estar de uma família.

Ora é preciso que as pessoas entrem e saiam.

Que vivam por toda a parte, por causa da verosimilhança.

Gosto muito da verosimilhança.

E outra, outra porta para fora.

Porque podem chamar de fora, da noite, do vento, e a pessoa por quem chamam poderá querer sair.

Estavam mal as pessoas, se o Criador.

Com a licença de todos, o Criador aqui sou eu.

Se o Criador, dizia, lhes não desse uma porta.

É tudo?, pergunta o Demónio.

Tudo, sim.

E o milagre?

Bem, o milagre.

Nada há a acrescentar, senão talvez que as pessoas que simplesmente assistem nunca se movem, porventura jamais se moverão.

Talvez nem mesmo sorriam, ou olhem.

Estão sentadas, vamo-lo supor.

Sentadas e hirtas, e se calhar não chegam a compreender que é para elas tudo o que se faça.

A paixão forma-se, cresce, desloca-se à sua frente.

Alguém se esgota à sua frente — o caloroso prestidigitador, sob a ironia de um demónio devoluto, emprestado pelas fábulas.

Escreve-se.

Há as nuvens, as árvores, as cores, as temperaturas.

Há o espaço.

É preciso encontrar a nossa relação com o espaço.

Fazer escultura.

Escultura: objecto.

Objectos para a criação de espaço, espelhos para a criação de imagens, pessoas para a criação de silêncio.

Objectos para a criação de espelhos para a criação de pessoas para a criação de espaço para a criação de imagens para a criação de silêncio.

Objectos para a criação de silêncio.

Temos enfim o silêncio: é uma autobiografia.

É algo que se conquista à força de palavras.

Pode-se morrer, depois, quero dizer.

Um amigo: quando já sabemos como viver estamos prontos para a morte.

Estou descontente.

Há primavera, verão, outono e inverno — no espaço.

Começa assim o Ricardo III:

Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this sun of York;

And all the clouds that lourd’d upon our house

In the deep bosom of the Ocean buried.

Now are our brows with victorious wreaths;

Our bruised arms hung up for monuments;

Our stern alarums changed to merry meetings;

Our dreadful marches to delightful measures.

Gloucester não é feito para estes tempos de paz, os jogos voluptuosos, os delicados labirintos da beleza.

É monstruoso.

Why, I, in this weak piping time of peace,

Have no delight to pass away the time,

Unless to see my shadow in the sun

And descant on mine own deformity.

E ele realizará uma autobiografia activa, uma sufocante acumulação de crimes.

Uma soma de cadáveres.

Um cadáver ele mesmo, acto V, cena V.

É o silêncio dele.

Estou descontente.

Eis o inverno do meu descontentamento.

Autobiografia.

Denominação: dominação das coisas.

O amor e a palavra são belos crimes — e imperdoáveis.

E quem pode amar o crime senão o criminoso e, por vezes, devido a um ainda mais raro talento, a sua vítima?

O autobiógrafo é a vítima do seu crime.

Melhor verdade, porém, é que a única graça concedida ao criminoso é o seu próprio crime.

Estou só: escrevo.

A alegria de escrever.

A temperatura, a velocidade, a cor das palavras — a maneira.

Latejam e respiram.

Dormem e despertam — andam.

Olham para a nossa ciência e para a nossa inocência.

Amam-nos.

Descobrir o seu sistema de cristalização, ver como a luz se refracta através delas.

As montanhas deslocam-se, pela energia das palavras, aparecem pessoas, animais, girassóis, plantas negras, lugares negros — e o sol, pela energia das palavras, cria-se o silêncio, pela energia das palavras.

année par année sont des années sans années

pas par pas sont des pas sans pas

Uma notícia de jornal: uma estátua em granito, com mais de 2 metros de altura e pesando meia tonelada, desequilibrou-se e tombou sobre o escultor que a tinha feito, esmagando-o.

Porque não é assim: o homem pesa 60 toneladas, mede 22 metros de altura e 24 de largura, e ocupa uma superfície de 70 metros quadrados — é em aço inoxidável.

Escrever é perigoso.

(…)

Sim — no entanto, já me disseram isso: que eu devia ser paciente.

E os que mo disseram foram tão pacientes, pelo seu lado, que apodreceram.

Quanto a mim, tenho pressa.

Porque eu penso que vou morrer, e então como posso ser paciente?

Gostaria de escrever o livro de que tenho medo, mas os meus dias, afinal longos, são ameaçados pela esterilidade.

Nada disto é fácil.

Suporto mal a carga das experiências e inexperiências: um homem, bela fábula também para apodrecer, e (desta vez) depressa.

A minha convicção era esta: eu esgotara a cidade.

Então fiz a mala e dirigi-me para o norte.

O norte era um espaço organizado segundo outras regras, de certo modo opostas às da cidade esgotada.

A experiência que possa ou julgue ter apresenta-me o norte como um estilo ao mesmo tempo rigoroso e livre, onde as primeiras qualidades são talvez a verdade, a pureza e o esforço.

A minha vida na cidade orientava-se pelo princípio da dissipação.

O facto que eu fugia de admitir, isto é: que o livro me perseguia, o livro aterrador que eu aspirava escrever, para que fosse a minha purificação — seria colocado, o livro, o facto, seria colocado, no norte, numa nova perspectiva.

Sim.

Já me não equilibrava nas linhas do antigo estilo.

Havia peste na cidade.

Suponho que um perfeito desamor se estabelecera entre mim e os dias.

Repugnavam-me as casas brancas, a cal martelada pelo sol, e o rio — as grandes águas pesadamente luminosas.

Era a peste.

Mas a peste não é só esta face quente e branca que confunde o poder e a delicadeza dos pensamentos.

O sul comporta as noites aparentemente plácidas, de que os dias vazios são uma ambígua anunciação, onde um furor sensual empurra à embriaguez, à alegria dramática — exigência de atingir depressa os limites.

Eu vacilava então entre diversas pistas, convencido de que o ardor me guiaria ao melhor lugar, quero dizer: à exaltação mais alta.

Onde me conduzia o livro, o tema, aquela perseguição?

Que espécie de morte me vigiava — terrível e salvadora?

Em pequenos escritos de uma crueldade minuciosa mas lateral, eu fazia perguntas, e do outro lado aparecia o norte, com a fascinação da sua luz imóvel.

Era a sua fábula o que eu deveria aprender: descobrir o seu prestígio inocente.

E nessa fixa claridade desabrochariam os meus obscuros bestiários — o livro.

(…)

O livro, o livro.

Nos dias nevoentos fecho as janelas, acendo a luz forte, e deito-me no tapete.

Leio ou penso.

Ou então fumo, enquanto as camadas de silêncio se sobrepõem, e as mais pesadas descem e as mais leves se tornam pesadas, até ser impossível destruir o silêncio.

É fascinante, debaixo de uma luz que brilha tanto.

Lá fora, a terra — a terra das criaturas que se aproximam umas das outras, se tocam e falam.

O silêncio é sólido, iluminado por cima, aquecido pelos lados.

Durante seis meses fumo e leio, estendido no tapete.

Depois chega o verão, e subo à montanha, e vou para o mar.

Rebento de sol e água, do odor a terra quente e agulhas de pinheiro.

Estou tremendamente forte.

Bebo vinho.

Uma noite começo a escrever.

Tenho uma memória: nada foi esquecido.

Vem adequado agora a um vivo sentido de expressão.

Feliz, eu caminho para o esgotamento, nesses terríveis dias da fecundidade.

As pessoas perdem o nome, os acontecimentos libertam-se do seu movimento centrífugo: fica um núcleo cerrado de significações.

Inspiro-me na minha alegria, na morte acumulada.

Vivo sobre um doloroso e minucioso sentimento de masculinidade — como se isso fosse uma doença.

Poderei dizê-lo: inspiro-me no que é uma força e uma terrífica fragilidade, diante da lembrança e do esquecimento.

Depois: um ritmo, uma libertação.

Há dentro da gaveta uma rima de folhas escritas de ambos os lados.

Escrevi-as para os sombrios tempos do esgotamento.

Eu sou — e ali está a minha prova.

Dias, dias, noites inteiras — sobre o tapete, enquanto a chuva, o sol, o vento, o mundo.

Tempo consumido por uma tranquilidade imóvel.

Mas o bolbo fermenta.

Começo a andar em volta do quarto e a sair do quarto.

Sim, sim, digo eu, sim.

Ando de um quarto para outro, fechando portas, voltando atrás para abrir portas.

Depois paro e fumo diante das janelas.

Eu, diante da noite, com as mãos cobertas de sangue.

Eu, cheio de medo.

Irrisória medida pessoal: comida, urina, fezes, esperma, suor.

As unhas e os cabelos que crescem.

E a noite adiante, atrás, por cima.

Uma distância avassaladora e inóspita.

Desamor, crueldade, sensibilidade na criatura, na estranha criatura coroada com a sua comida e as suas fezes.

E sangue nas mãos, não há lágrimas — masculinidade, podridão fria.

Os papéis são um motor, trabalhando ininterruptamente; os papéis trabalham pelos dias dentro e no meio da noite.

Um tremendo motor.

Acordo de madrugada para ouvir a trepidação do motor.

Comunica-se à mesa, e da mesa ao soalho, às paredes, e a toda a casa.

É uma força espantosa.

Divago pela casa, bêbado de hesitação, dissipo-me em passos, mergulho em sonos brutais.

Uma manhã, caminho debaixo de árvores frias.

A terra trabalha à minha volta, interior e silenciosa, o mar vibra sob um céu extenuantemente liso.

Enfrento este calmo sonho do mundo, eu — o homem exaltado.

O meu poder é profundo e obscuro.

E então canto.

É uma canção essencial, ingénua — desalojada dos labirintos da ciência.

Empunho essa arma inocente, atravesso com ela meu ser dúbio, o vocabulário das contradições.

Sim, sim, penso eu, sim.

Talvez a alegria comece nesta terrível purificação.

Vieram ter comigo à noite, numa rua deserta, e disseram: porque fizeste isso?

Pareceu-me reconhecê-los, reconhecer-lhes os rostos implacáveis de ressuscitados, e a voz, aquela voz triste e violenta de quem irrompeu do tempo e violou a sua qualidade mortal.

Pensei: quem sou eu para que me ataquem as vozes?

E o sangue vacilou na minha carne, as mãos tremeram, e a minha boca estava gelada.

Porque eu sabia quem era — conhecia-me.

Que fiz eu?, perguntei, e eles olhavam-me com a sua terrível melancolia.

Vieram ter comigo numa rua de não sei que cidade, e quem sabe se eu era puro?

Tinham caras ferozes e dolorosas, e queriam conhecer a razão por que eu fizera aquilo.

Olhei em volta — e apenas uma noite sufocada pelo nevoeiro, o rumor apenas do vento arrastando papéis velhos pelas ruas.

Era uma vez um lugar — pensei — onde os pássaros apanhavam insectos e os cravavam nos espinhos dos cardos selvagens.

Era uma vez uns pássaros que cantavam, enquanto os insectos agonizavam enterrados em espinhos brancos e duros.

O seu canto era belo.

E então, voltando-me para aqueles rostos amargos e cruéis, perguntei: quereis cantar?

E eles sorriram, como quem sabe, e disseram: porque fizeste isso?

Serei um inocente? — isto, só isto o que me acudiu.

E pus-me a andar, enquanto eles me seguiam quase sem ruído pelo meio do nevoeiro.

De súbito, percebi que eu nada sabia, nada, que a minha ciência era inane, e me limpava de toda a culpa.

Estremeci de alegria e parei voltando-me para eles, e perguntei, radiante: que fiz eu?

Um deles avançou para mim e passou a mão direita pelo meu rosto, numa carícia leve e, ao mesmo tempo, investigadora.

Recordei todo o tempo inútil que vivera, e aquilo que opusera ao mundo, e pensei: como hei-de morrer, com que espécie de amor, de louvor, hei-de eu morrer?

Já sabia então toda a profundeza do meu crime, e como o meu espírito era frágil e cruel.

Terei cantado alguma vez? — perguntei, e aquele que avançara até mim recuou para o grupo, e todos me olhavam.

Ignoro em que cidade pode o nevoeiro correr assim pelas ruas, e deixar à volta dos rostos um espaço branco onde uma luz difusa trema longamente, como se não houvesse tempo e o peso incalculável das presenças fosse irremovível.

Vieram ter comigo nessa inexplicável cidade e, enquanto o nevoeiro passava, olhavam-me implacavelmente, conhecendo o meu medo, o ponto instável onde inocência e crime se equilibravam no meu coração, e disseram: porque fizeste isso?

Eu sorri.

Decerto, comecei a dizer.

E de novo reparei que os rostos escapavam ao nevoeiro, quase brilhando na massa escura e gelada da noite.

E o meu rosto, brilharia ele também, estaria como que suspenso na noite, seria um rosto implacável?

Como recusar que eu sempre me preparara para a morte do mesmo modo que se prepara uma vingança?

Decerto, disse sorrindo, decerto houve um erro qualquer, porque eu não posso ser procurado.

E recomecei imediatamente a andar.

Sim, isto é um lugar, isto é uma noite, mas há outros lugares e outros tempos.

Há uma libertação, algures, num tempo que não sei, mas que existe.

E eles seguiam-me, e tanto fazia que eu caminhasse depressa como devagar, porque se mantinham à mesma distância.

Ando à procura da minha velocidade, mas o que é isto, que é procurar a sua própria velocidade, se aparecem vozes com uma pergunta fora do tempo e dos lugares?

Há um erro, gritei, e enfrentei-os, há um erro, um erro.

E então um deles avançou para mim e passou a ponta dos dedos pela minha boca.

E não sei se eram os dedos que tremiam ou se era a minha boca, e não sei porque tremeriam os dedos ou tremeria a boca.

Ele afastou-se devagar, e eu perguntei: que fiz eu?

As ondas de nevoeiro abraçavam as figuras imóveis e o vento arrastava jornais velhos.

Os rostos continuavam a palpitar no ar frio.

Um dia chegará a luz.

Um dia correrão as águas, e as plantas sairão das trevas com a chama branca das suas flores, e alguém louvará o renascimento da vida.

Um dia o homem estará nu e inocente.

Então reconheci os seus rostos atrozes de ressuscitados, e aquela voz que irrompia do tempo e violava a sua qualidade mortal, para dizer: porque fizeste isso?

Quem sou eu para que as vozes me ataquem?

Porque fizeste isso? porque fizeste isso? porque fizeste isso?

Ah, um pouco de paz, um dia de paz, apenas um dia, para que saiba ao menos a qualidade da minha culpa.

E um deles avançou e deu-me um beijo no rosto, e depois recuou, e depois recomecei a minha caminhada sem propósito, e depois senti que a face me queimava no sítio do beijo, como uma chaga.

Era uma rua enorme, estreita e varrida pelo nevoeiro húmido.

Eles andavam atrás de mim, quase sem ruído.

Talvez a inocência seja mesmo a minha verdadeira vocação.

Que espécie de ciência terão eles, para fazerem tal pergunta?

Era uma vez um lugar onde pássaros terríveis cantavam inspirados pela agonia dos insectos.

O seu canto era de uma beleza inocente e parecia louvar a própria vida.

Há um erro, disse eu, e parei para olhar as caras brancas e amargas.

Quereis cantar?, perguntei, quereis alimentar-vos da minha inocência?

Então um deles destacou-se do grupo e veio para mim, cambaleando como um ferido, e depois tomou-me as duas mãos nas suas e levou-as lenta e apaixonadamente aos lábios, e comecei a chorar em silêncio, enquanto as minhas mãos ficavam entregues àquele beijo de um amor terrível.

Porque fizeste isso?, perguntaram os outros, dirigindo-se a mim.

E os seus rostos eram implacáveis.

O que estava junto de mim abandonou-me docemente as mãos e voltou para o grupo.

Disse: porque fizeste isso?

Um dia chegará a primavera, num lugar longe daqui, haverá homens e mulheres para louvar a vida, pensei eu.

E, virando-me para eles, perguntei: que fiz eu?

Ah, vieram ter comigo à noite, numa rua deserta, e pareceu-me reconhecê-los, reconhecer-lhes os rostos implacáveis de ressuscitados, e a voz, aquela voz triste e violenta de quem irrompeu do tempo e violou a sua qualidade mortal.

Porque fizeste isso?, perguntavam.

Mas nem eu avaliava bem a verdade da minha culpa ou da minha inocência, nem conhecia que espécie de sabedoria era a deles.

E caminhava pela cidade cheia de nevoeiro, e eles seguiam-me e às vezes beijavam-me apaixonadamente as mãos, e eu dizia: que fiz eu?

Se acaso eu pudesse pensar na morte, isso era como uma vingança, e parecia que eles sabiam tudo.

De nada servia que eu protestasse existir um erro.

Mostravam-me o seu amor demoníaco, e acusavam-me até eu sentir que tudo vacilava dentro de mim.

Talvez agonizássemos todos e todos nós esperássemos cantar, movidos pela agonia alheia, talvez estivéssemos ligados por insondáveis tramas de inocência e culpa, e as vozes fossem um obscuro esforço de libertação.

Eu parava e dizia: mas que fiz eu?

E um deles avançava para mim e encostava o seu rosto ao meu e afastava-se.

E depois eles perguntavam: porque fizeste isso?

Quem sabe?, talvez fosse muito rudimentar toda a nossa sabedoria de crime e inocência, e o amor e o medo enchessem o nosso coração, e assim caminhássemos pelas trevas com os rostos brilhando ao alto — dolorosos, implacáveis e doces, doces.

Boa-noite.

E as pessoas que assistem são estátuas com cabelo, um sorriso talvez — com esse ar ambíguo das estátuas: branco, fatal, atónito.

As estátuas não têm amor nem adivinhação.

Estão cravadas nas poltronas e nada fazem por esse Autor repentinamente aparecido no meio de sombras e luzes.

Contudo, esperemos ao menos que não sejam os «juízes».

São majores, advogados, comerciantes, professores.

Estátuas sentadas.

Estava ali a pensar, há pouco, para que serve aparecer.

(Ele refere-se, evidentemente, a um momento teatral anterior, que pode desenhar-se desta maneira:

O pano sobe.

A cena encontra-se na obscuridade.

Três panejamentos negros cobrem o fundo e os lados do palco.

A um canto, ao fundo, de preferência à esquerda, está um homem sentado numa poltrona de couro.

Fuma.

Tem ao lado um cinzeiro de pé alto.

Nada mais existe no palco.

O homem expele o fumo com força, uma última vez, e atira o cigarro para o cinzeiro.

Ergue-se devagar.

As luzes aumentam de intensidade sem, no entanto, iluminarem francamente a cena.)

Não serve para nada, continua, a menos.

Levanta um dedo, e todo o corpo como que se precipita para o alto desse jacto de energia.

A menos que se execute um milagre.

E toda a sala permaneceria muda e à margem da (miraculosa) solidão, se o Demónio, que passava pelos corredores, não tivesse encontrado a porta entreaberta e, espreitando, não dissesse: um milagre?

Sim, responde o Autor, um pequeno milagre.

Aqui é o lugar da malícia do Demónio.

Pequeno?, pergunta.

Então o Autor diz que tentará explicar.

Massas de sombra e de luz esperam atrás dele.

O espaço onde se encontra hesita entre vários, inconcluídos pensamentos.

Nem a temperatura, a pressão, a humidade se fixaram.

Eu apareço como exemplificador — mostro o estilo, o exemplo.

Um operário em fato-macaco levanta um dos panos laterais e introduz em cena meio corpo.

Pergunta: começa-se?

Ainda não, responde o Autor, estou a explicar umas coisas.

Quando acabar, chame, diz o operário, e desaparece.

Senhores militares, estudantes, médicos — minhas senhoras — meus senhores — ides assistir a um acto simbólico.

É esse o milagre, o pequeno?, pergunta o Demónio no fundo da sala.

Sim, é esse — e é pequeno.

Bate palmas, e entram alguns operários.

Agora?, perguntam.

Os operários saem e voltam com uma carpete, cadeiras, pequenas mesas e o mais que possa interessar para que surja uma sala-de-estar segundo a convenção.

Um momento, interrompe o Autor.

E os operários conservam-se a um canto, pacientemente à espera de poderem arrumar os móveis e objectos.

Eu ia pedir-vos, senhoras, senhores, para aceitardes o direito de poder imaginar a acção um pouco como quisésseis.

O que aqui se passar poderia passar-se noutro sítio qualquer, com pessoas diferentes e de maneira diversa.

Mete pessoas?, pergunta o Demónio.

Não haverá sempre pessoas?, não estaremos por acaso — tu, eu — bloqueados, sufocados, esmagados por pessoas? — há sempre pessoas.

E as pessoas estão em baixo, sorrindo, olhando — talvez, talvez.

Enfim, procuro defender o meu símbolo, apesar de tudo.

Podeis começar, senhores operários.

E para vós, senhoras, senhores, que simplesmente assistis, vou fazer, enquanto eles dão a este espaço o aspecto concreto da realidade, um pequeno truque de prestidigitação.

Uma coisa poética, pela qual procurarei dar a impressão de que repito o acto iluminante do Génesis.

É o milagre?, perguntam impertinentemente do fundo da sala.

Um milagre que não é precisamente uma arbitrariedade.

Os poetas arrogam-se o direito de recomeçar o mundo.

Aqui principia o mundo, se é verdade que pode principiar em qualquer parte e tempo.

E então arregaça as mangas do casaco como um prestidigitador de circo.

Mostra as mãos, de um lado e de outro.

Nada na manga, diz o Demónio.

Com efeito, nada na manga.

Dirige-se para os panejamentos negros que puxa, e caem, deixando à vista as paredes com estantes de livros, quadros, retratos de família, etc.

Bonito, não é?

Fiat lux!

E a luz fez-se.

Olha subtilmente para as estátuas, enquanto ao fundo rebenta uma gargalhada.

Depressa, diz para os operários, esta gente espera a acção.

A acção, não é?

Pois claro.

Onde estão as portas?

Uma para comunicar com o resto da casa.

Isto é a sala-de-estar de uma família.

Ora é preciso que as pessoas entrem e saiam.

Que vivam por toda a parte, por causa da verosimilhança.

Gosto muito da verosimilhança.

E outra, outra porta para fora.

Porque podem chamar de fora, da noite, do vento, e a pessoa por quem chamam poderá querer sair.

Estavam mal as pessoas, se o Criador.

Com a licença de todos, o Criador aqui sou eu.

Se o Criador, dizia, lhes não desse uma porta.

É tudo?, pergunta o Demónio.

Tudo, sim.

E o milagre?

Bem, o milagre.

Nada há a acrescentar, senão talvez que as pessoas que simplesmente assistem nunca se movem, porventura jamais se moverão.

Talvez nem mesmo sorriam, ou olhem.

Estão sentadas, vamo-lo supor.

Sentadas e hirtas, e se calhar não chegam a compreender que é para elas tudo o que se faça.

A paixão forma-se, cresce, desloca-se à sua frente.

Alguém se esgota à sua frente — o caloroso prestidigitador, sob a ironia de um demónio devoluto, emprestado pelas fábulas.

Escreve-se.

Há as nuvens, as árvores, as cores, as temperaturas.

Há o espaço.

É preciso encontrar a nossa relação com o espaço.

Fazer escultura.

Escultura: objecto.

Objectos para a criação de espaço, espelhos para a criação de imagens, pessoas para a criação de silêncio.

Objectos para a criação de espelhos para a criação de pessoas para a criação de espaço para a criação de imagens para a criação de silêncio.

Objectos para a criação de silêncio.

Temos enfim o silêncio: é uma autobiografia.

É algo que se conquista à força de palavras.

Pode-se morrer, depois, quero dizer.

Um amigo: quando já sabemos como viver estamos prontos para a morte.

Estou descontente.

Há primavera, verão, outono e inverno — no espaço.

Começa assim o Ricardo III:

Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this sun of York;

And all the clouds that lourd’d upon our house

In the deep bosom of the Ocean buried.

Now are our brows with victorious wreaths;

Our bruised arms hung up for monuments;

Our stern alarums changed to merry meetings;

Our dreadful marches to delightful measures.

Gloucester não é feito para estes tempos de paz, os jogos voluptuosos, os delicados labirintos da beleza.

É monstruoso.

Why, I, in this weak piping time of peace,

Have no delight to pass away the time,

Unless to see my shadow in the sun

And descant on mine own deformity.

E ele realizará uma autobiografia activa, uma sufocante acumulação de crimes.

Uma soma de cadáveres.

Um cadáver ele mesmo, acto V, cena V.

É o silêncio dele.

Estou descontente.

Eis o inverno do meu descontentamento.

Autobiografia.

Denominação: dominação das coisas.

O amor e a palavra são belos crimes — e imperdoáveis.

E quem pode amar o crime senão o criminoso e, por vezes, devido a um ainda mais raro talento, a sua vítima?

O autobiógrafo é a vítima do seu crime.

Melhor verdade, porém, é que a única graça concedida ao criminoso é o seu próprio crime.

Estou só: escrevo.

A alegria de escrever.

A temperatura, a velocidade, a cor das palavras — a maneira.

Latejam e respiram.

Dormem e despertam — andam.

Olham para a nossa ciência e para a nossa inocência.

Amam-nos.

Descobrir o seu sistema de cristalização, ver como a luz se refracta através delas.

As montanhas deslocam-se, pela energia das palavras, aparecem pessoas, animais, girassóis, plantas negras, lugares negros — e o sol, pela energia das palavras, cria-se o silêncio, pela energia das palavras.

année par année sont des années sans années

pas par pas sont des pas sans pas

Uma notícia de jornal: uma estátua em granito, com mais de 2 metros de altura e pesando meia tonelada, desequilibrou-se e tombou sobre o escultor que a tinha feito, esmagando-o.

Porque não é assim: o homem pesa 60 toneladas, mede 22 metros de altura e 24 de largura, e ocupa uma superfície de 70 metros quadrados — é em aço inoxidável.

Escrever é perigoso.

(…)

Sim — no entanto, já me disseram isso: que eu devia ser paciente.

E os que mo disseram foram tão pacientes, pelo seu lado, que apodreceram.

Quanto a mim, tenho pressa.

Porque eu penso que vou morrer, e então como posso ser paciente?

Gostaria de escrever o livro de que tenho medo, mas os meus dias, afinal longos, são ameaçados pela esterilidade.

Nada disto é fácil.

Suporto mal a carga das experiências e inexperiências: um homem, bela fábula também para apodrecer, e (desta vez) depressa.

A minha convicção era esta: eu esgotara a cidade.

Então fiz a mala e dirigi-me para o norte.

O norte era um espaço organizado segundo outras regras, de certo modo opostas às da cidade esgotada.

A experiência que possa ou julgue ter apresenta-me o norte como um estilo ao mesmo tempo rigoroso e livre, onde as primeiras qualidades são talvez a verdade, a pureza e o esforço.

A minha vida na cidade orientava-se pelo princípio da dissipação.

O facto que eu fugia de admitir, isto é: que o livro me perseguia, o livro aterrador que eu aspirava escrever, para que fosse a minha purificação — seria colocado, o livro, o facto, seria colocado, no norte, numa nova perspectiva.

Sim.

Já me não equilibrava nas linhas do antigo estilo.

Havia peste na cidade.

Suponho que um perfeito desamor se estabelecera entre mim e os dias.

Repugnavam-me as casas brancas, a cal martelada pelo sol, e o rio — as grandes águas pesadamente luminosas.

Era a peste.

Mas a peste não é só esta face quente e branca que confunde o poder e a delicadeza dos pensamentos.

O sul comporta as noites aparentemente plácidas, de que os dias vazios são uma ambígua anunciação, onde um furor sensual empurra à embriaguez, à alegria dramática — exigência de atingir depressa os limites.

Eu vacilava então entre diversas pistas, convencido de que o ardor me guiaria ao melhor lugar, quero dizer: à exaltação mais alta.

Onde me conduzia o livro, o tema, aquela perseguição?

Que espécie de morte me vigiava — terrível e salvadora?

Em pequenos escritos de uma crueldade minuciosa mas lateral, eu fazia perguntas, e do outro lado aparecia o norte, com a fascinação da sua luz imóvel.

Era a sua fábula o que eu deveria aprender: descobrir o seu prestígio inocente.

E nessa fixa claridade desabrochariam os meus obscuros bestiários — o livro.

(…)

O livro, o livro.

Nos dias nevoentos fecho as janelas, acendo a luz forte, e deito-me no tapete.

Leio ou penso.

Ou então fumo, enquanto as camadas de silêncio se sobrepõem, e as mais pesadas descem e as mais leves se tornam pesadas, até ser impossível destruir o silêncio.

É fascinante, debaixo de uma luz que brilha tanto.

Lá fora, a terra — a terra das criaturas que se aproximam umas das outras, se tocam e falam.

O silêncio é sólido, iluminado por cima, aquecido pelos lados.

Durante seis meses fumo e leio, estendido no tapete.

Depois chega o verão, e subo à montanha, e vou para o mar.

Rebento de sol e água, do odor a terra quente e agulhas de pinheiro.

Estou tremendamente forte.

Bebo vinho.

Uma noite começo a escrever.

Tenho uma memória: nada foi esquecido.

Vem adequado agora a um vivo sentido de expressão.

Feliz, eu caminho para o esgotamento, nesses terríveis dias da fecundidade.

As pessoas perdem o nome, os acontecimentos libertam-se do seu movimento centrífugo: fica um núcleo cerrado de significações.

Inspiro-me na minha alegria, na morte acumulada.

Vivo sobre um doloroso e minucioso sentimento de masculinidade — como se isso fosse uma doença.

Poderei dizê-lo: inspiro-me no que é uma força e uma terrífica fragilidade, diante da lembrança e do esquecimento.

Depois: um ritmo, uma libertação.

Há dentro da gaveta uma rima de folhas escritas de ambos os lados.

Escrevi-as para os sombrios tempos do esgotamento.

Eu sou — e ali está a minha prova.

Dias, dias, noites inteiras — sobre o tapete, enquanto a chuva, o sol, o vento, o mundo.

Tempo consumido por uma tranquilidade imóvel.

Mas o bolbo fermenta.

Começo a andar em volta do quarto e a sair do quarto.

Sim, sim, digo eu, sim.

Ando de um quarto para outro, fechando portas, voltando atrás para abrir portas.

Depois paro e fumo diante das janelas.

Eu, diante da noite, com as mãos cobertas de sangue.

Eu, cheio de medo.

Irrisória medida pessoal: comida, urina, fezes, esperma, suor.

As unhas e os cabelos que crescem.

E a noite adiante, atrás, por cima.

Uma distância avassaladora e inóspita.

Desamor, crueldade, sensibilidade na criatura, na estranha criatura coroada com a sua comida e as suas fezes.

E sangue nas mãos, não há lágrimas — masculinidade, podridão fria.

Os papéis são um motor, trabalhando ininterruptamente; os papéis trabalham pelos dias dentro e no meio da noite.

Um tremendo motor.

Acordo de madrugada para ouvir a trepidação do motor.

Comunica-se à mesa, e da mesa ao soalho, às paredes, e a toda a casa.

É uma força espantosa.

Divago pela casa, bêbado de hesitação, dissipo-me em passos, mergulho em sonos brutais.

Uma manhã, caminho debaixo de árvores frias.

A terra trabalha à minha volta, interior e silenciosa, o mar vibra sob um céu extenuantemente liso.

Enfrento este calmo sonho do mundo, eu — o homem exaltado.

O meu poder é profundo e obscuro.

E então canto.

É uma canção essencial, ingénua — desalojada dos labirintos da ciência.

Empunho essa arma inocente, atravesso com ela meu ser dúbio, o vocabulário das contradições.

Sim, sim, penso eu, sim.

Talvez a alegria comece nesta terrível purificação.

Vieram ter comigo à noite, numa rua deserta, e disseram: porque fizeste isso?

Pareceu-me reconhecê-los, reconhecer-lhes os rostos implacáveis de ressuscitados, e a voz, aquela voz triste e violenta de quem irrompeu do tempo e violou a sua qualidade mortal.

Pensei: quem sou eu para que me ataquem as vozes?

E o sangue vacilou na minha carne, as mãos tremeram, e a minha boca estava gelada.

Porque eu sabia quem era — conhecia-me.

Que fiz eu?, perguntei, e eles olhavam-me com a sua terrível melancolia.

Vieram ter comigo numa rua de não sei que cidade, e quem sabe se eu era puro?

Tinham caras ferozes e dolorosas, e queriam conhecer a razão por que eu fizera aquilo.

Olhei em volta — e apenas uma noite sufocada pelo nevoeiro, o rumor apenas do vento arrastando papéis velhos pelas ruas.

Era uma vez um lugar — pensei — onde os pássaros apanhavam insectos e os cravavam nos espinhos dos cardos selvagens.

Era uma vez uns pássaros que cantavam, enquanto os insectos agonizavam enterrados em espinhos brancos e duros.

O seu canto era belo.

E então, voltando-me para aqueles rostos amargos e cruéis, perguntei: quereis cantar?

E eles sorriram, como quem sabe, e disseram: porque fizeste isso?

Serei um inocente? — isto, só isto o que me acudiu.

E pus-me a andar, enquanto eles me seguiam quase sem ruído pelo meio do nevoeiro.

De súbito, percebi que eu nada sabia, nada, que a minha ciência era inane, e me limpava de toda a culpa.

Estremeci de alegria e parei voltando-me para eles, e perguntei, radiante: que fiz eu?

Um deles avançou para mim e passou a mão direita pelo meu rosto, numa carícia leve e, ao mesmo tempo, investigadora.

Recordei todo o tempo inútil que vivera, e aquilo que opusera ao mundo, e pensei: como hei-de morrer, com que espécie de amor, de louvor, hei-de eu morrer?

Já sabia então toda a profundeza do meu crime, e como o meu espírito era frágil e cruel.

Terei cantado alguma vez? — perguntei, e aquele que avançara até mim recuou para o grupo, e todos me olhavam.

Ignoro em que cidade pode o nevoeiro correr assim pelas ruas, e deixar à volta dos rostos um espaço branco onde uma luz difusa trema longamente, como se não houvesse tempo e o peso incalculável das presenças fosse irremovível.

Vieram ter comigo nessa inexplicável cidade e, enquanto o nevoeiro passava, olhavam-me implacavelmente, conhecendo o meu medo, o ponto instável onde inocência e crime se equilibravam no meu coração, e disseram: porque fizeste isso?

Eu sorri.

Decerto, comecei a dizer.

E de novo reparei que os rostos escapavam ao nevoeiro, quase brilhando na massa escura e gelada da noite.

E o meu rosto, brilharia ele também, estaria como que suspenso na noite, seria um rosto implacável?

Como recusar que eu sempre me preparara para a morte do mesmo modo que se prepara uma vingança?

Decerto, disse sorrindo, decerto houve um erro qualquer, porque eu não posso ser procurado.

E recomecei imediatamente a andar.

Sim, isto é um lugar, isto é uma noite, mas há outros lugares e outros tempos.

Há uma libertação, algures, num tempo que não sei, mas que existe.

E eles seguiam-me, e tanto fazia que eu caminhasse depressa como devagar, porque se mantinham à mesma distância.

Ando à procura da minha velocidade, mas o que é isto, que é procurar a sua própria velocidade, se aparecem vozes com uma pergunta fora do tempo e dos lugares?

Há um erro, gritei, e enfrentei-os, há um erro, um erro.

E então um deles avançou para mim e passou a ponta dos dedos pela minha boca.

E não sei se eram os dedos que tremiam ou se era a minha boca, e não sei porque tremeriam os dedos ou tremeria a boca.

Ele afastou-se devagar, e eu perguntei: que fiz eu?

As ondas de nevoeiro abraçavam as figuras imóveis e o vento arrastava jornais velhos.

Os rostos continuavam a palpitar no ar frio.

Um dia chegará a luz.

Um dia correrão as águas, e as plantas sairão das trevas com a chama branca das suas flores, e alguém louvará o renascimento da vida.

Um dia o homem estará nu e inocente.

Então reconheci os seus rostos atrozes de ressuscitados, e aquela voz que irrompia do tempo e violava a sua qualidade mortal, para dizer: porque fizeste isso?

Quem sou eu para que as vozes me ataquem?

Porque fizeste isso? porque fizeste isso? porque fizeste isso?

Ah, um pouco de paz, um dia de paz, apenas um dia, para que saiba ao menos a qualidade da minha culpa.

E um deles avançou e deu-me um beijo no rosto, e depois recuou, e depois recomecei a minha caminhada sem propósito, e depois senti que a face me queimava no sítio do beijo, como uma chaga.

Era uma rua enorme, estreita e varrida pelo nevoeiro húmido.

Eles andavam atrás de mim, quase sem ruído.

Talvez a inocência seja mesmo a minha verdadeira vocação.

Que espécie de ciência terão eles, para fazerem tal pergunta?

Era uma vez um lugar onde pássaros terríveis cantavam inspirados pela agonia dos insectos.

O seu canto era de uma beleza inocente e parecia louvar a própria vida.

Há um erro, disse eu, e parei para olhar as caras brancas e amargas.

Quereis cantar?, perguntei, quereis alimentar-vos da minha inocência?

Então um deles destacou-se do grupo e veio para mim, cambaleando como um ferido, e depois tomou-me as duas mãos nas suas e levou-as lenta e apaixonadamente aos lábios, e comecei a chorar em silêncio, enquanto as minhas mãos ficavam entregues àquele beijo de um amor terrível.

Porque fizeste isso?, perguntaram os outros, dirigindo-se a mim.

E os seus rostos eram implacáveis.

O que estava junto de mim abandonou-me docemente as mãos e voltou para o grupo.

Disse: porque fizeste isso?

Um dia chegará a primavera, num lugar longe daqui, haverá homens e mulheres para louvar a vida, pensei eu.

E, virando-me para eles, perguntei: que fiz eu?

Ah, vieram ter comigo à noite, numa rua deserta, e pareceu-me reconhecê-los, reconhecer-lhes os rostos implacáveis de ressuscitados, e a voz, aquela voz triste e violenta de quem irrompeu do tempo e violou a sua qualidade mortal.

Porque fizeste isso?, perguntavam.

Mas nem eu avaliava bem a verdade da minha culpa ou da minha inocência, nem conhecia que espécie de sabedoria era a deles.

E caminhava pela cidade cheia de nevoeiro, e eles seguiam-me e às vezes beijavam-me apaixonadamente as mãos, e eu dizia: que fiz eu?

Se acaso eu pudesse pensar na morte, isso era como uma vingança, e parecia que eles sabiam tudo.

De nada servia que eu protestasse existir um erro.

Mostravam-me o seu amor demoníaco, e acusavam-me até eu sentir que tudo vacilava dentro de mim.

Talvez agonizássemos todos e todos nós esperássemos cantar, movidos pela agonia alheia, talvez estivéssemos ligados por insondáveis tramas de inocência e culpa, e as vozes fossem um obscuro esforço de libertação.

Eu parava e dizia: mas que fiz eu?

E um deles avançava para mim e encostava o seu rosto ao meu e afastava-se.

E depois eles perguntavam: porque fizeste isso?

Quem sabe?, talvez fosse muito rudimentar toda a nossa sabedoria de crime e inocência, e o amor e o medo enchessem o nosso coração, e assim caminhássemos pelas trevas com os rostos brilhando ao alto — dolorosos, implacáveis e doces, doces.

572

0

Mais como isto

Ver também

Escritas.org

Escritas.org